親子終活のススメ!家族で始める、未来への準備とは?親子終活で、家族の絆を深める

将来への不安を解消し、家族の絆を深める「親子終活」のススメ。財産、介護、葬儀… 親子の話し合いで、"もしも"に備えよう。40~60代の子世代向け、年齢別の具体的な対策を伝授。デジタル資産整理も忘れずに。弁護士監修で、終活の始め方から制度活用、心構えまでを網羅。後悔しない終活で、親も子も安心を手に入れよう。

相続税対策、賢く進めるために

相続税対策で節税できる方法は?

財産減らし、評価額下げ、軽減制度活用!

「相続税対策、賢く進めるために」です。

相続税対策には様々な方法がありますが、今回は、効果的な対策をいくつかご紹介します。

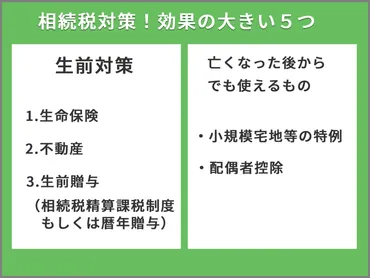

✅ 相続税対策は、生前対策と、亡くなった後でも利用できる対策に分類され、この記事では、効果的な対策として、生命保険の活用、不動産の購入、贈与、小規模宅地等の特例、配偶者控除を紹介しています。

✅ 生前対策として特に効果的なのは、生命保険の活用で、法定相続人の数に応じて非課税枠が利用できること、不動産の購入、贈与などがあり、それぞれの対策の具体的な方法と注意点が解説されています。

✅ 亡くなった後でも使える対策として、小規模宅地等の特例や配偶者控除があり、これらの特例を適用することで相続税を大幅に節税できる可能性があります。

さらに読む ⇒アスクプロ株式会社|AskPro Inc.出典/画像元: https://askpro.co.jp/tax/souzoku/7091/相続税対策って、難しそうだけど、知っておくと色々選択肢が増えるんですね。

生命保険とか、不動産とか、興味深いですね。

相続対策は、相続税の節税と納税資金の準備が重要です。

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えると課税対象となり、生前の対策で税額を大きく変えられます。

主な対策として、財産を減らす、評価額を下げる、軽減制度を活用する、納税資金を準備するなどが挙げられます。

具体的には、110万円までの暦年贈与、贈与税の非課税特例(教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金)、相続税非課税となる生命保険の活用、不動産の活用、親子同居、墓地・仏具の購入などがあります。

暦年贈与は、年間110万円以下の贈与なら贈与税がかからず、7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

贈与税の非課税特例は、目的に沿った適切な利用が大切です。

生命保険は、受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税となり、納税資金に充てられます。

これらの対策を組み合わせることで、効果的な相続税対策が可能になります。

税理士に相談し、個々の状況に合わせた対策を検討することが重要です。

あら、相続税対策ですって?あら、昔はね、うちの夫が残した財産、全部持ってかれちゃったのよ!えぇ、あの時は大変だったわ!

デジタル時代における、新たな終活のかたち

デジタル終活、何から始める? 親子で取り組むべきは?

パスワード整理とエンディングノート作成!

「デジタル時代における、新たな終活のかたち」です。

デジタル資産が増えている現代では、デジタル終活も重要になっています。

✅ エンディングノートは、万が一の際に備え、自分の情報や想いを記すノートであり、終活の一環として利用されることが多い。

✅ 40代から70代の約8割がエンディングノートを認知しているものの、実際に書いている人は5.2%と少数であり、資産や葬儀、大切な人へのメッセージなどを書きたい人が多い。

✅ エンディングノートに抵抗がある場合は、「安心ノート」や「もしもノート」から始めることもでき、若い世代にも受け入れられやすい傾向がある。

さらに読む ⇒仕事探しはシニアジョブエージェント|50代の転職・60歳以上の求人サイト出典/画像元: https://senior-job.co.jp/magazine/endingnoteデジタル終活、これは盲点でした!パスワード管理とか、確かに重要ですね。

エンディングノートとデジタル資産を組み合わせるって、すごく合理的。

デジタル資産の増加に伴い、デジタル終活の重要性が増しています。

親子終活では、子世代が主体となり、パスワードやログイン情報の整理をサポートすることが重要です。

デジタル資産の目録作成やエンディングノートの活用を通じて、終活における親子の連携を促します。

エンディングノートは、財産情報だけでなく、ペットの引き取り先など、死後の手続きをスムーズに進めるための情報を記録するために活用できます。

また、判断能力があるうちに家族信託を利用することで、信頼できる家族に財産の管理を任せることも可能です。

うちら、スマホとかパソコンとか、めっちゃ使うやん? 万が一の時のために、デジタル終活も、ちゃんとやっとかなアカンね!

親子終活の実践と、未来への一歩

親子で深まる終活って?弁護士が教える、その始め方とは?

親子の絆を深め、安心を得る終活の始め方!

「親子終活の実践と、未来への一歩」です。

弁護士の伊藤勝彦氏が提唱する親子終活について、事例を交えながらご紹介します。

公開日:2025/07/28

✅ 近年、高齢化が進み終活が複雑化する中で、弁護士の伊藤勝彦氏は家族一体となって取り組む「親子終活」を推奨している。

✅ 親子終活の利点の一つとして、親の希望や意向を尊重した遺産整理が可能になる点が挙げられる。

✅ この記事では、落語好きだった親の遺品整理を例に、親の思いが家族に伝わることで、形見分けや博物館への寄贈が実現した事例を紹介している。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fujinkoron/life/fujinkoron-17899親子終活の具体的な実践例ですね。

落語好きだったお父様の遺品整理の話、素敵ですね。

親の思いを大切にするって、素晴らしいです。

本書は、親子でコミュニケーションを取りながら進める「親子終活」を提案し、1000件以上の遺言・相続相談の経験を持つ弁護士が、具体的な進め方を解説しています。

親に終活を始めてもらうための工夫として、自身の親の終活や看取りの経験を話題にし、自然な形で終活について話し始めることが推奨されています。

本書は、親子終活の始め方、親が主体となること、子が主体となること、終活に使える制度と手続き、死後に備えた制度の使い方、葬儀・埋葬・お墓の決め方など、具体的なテーマに沿って構成されています。

終活を通じて、親は人生の終わりに向けた心の準備をし、感謝の気持ちを持つことができ、子供は親との絆を再確認し、心の準備をすることができます。

このように、本書は、終活を始める上で、親子の関係を深め、将来への安心感を高めるための具体的なアドバイスを提供しています。

いやー、こうやって話聞くと、将来のこと、ちょっとは真剣に考えとかな、って思うっちゃね! 親父とも、もっと話してみようかな。

本日は、親子終活について掘り下げてきました。

将来の安心のため、そして家族の絆を深めるために、ぜひ参考にしてみてくださいね。

💡 親子終活は、親子のコミュニケーションを深め、将来への安心感を高める効果があります。

💡 年齢や状況に応じた対策をすることで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

💡 デジタル資産の管理など、現代社会に合わせた終活も重要です。