「蹲踞(そんきょ)」の奥深さ:日本文化と健康、精神性を紐解く姿勢とは?日本人が見つめ直す「蹲踞」:武道、茶道、健康、美容への影響とは?

武道、茶道、そして健康法まで。日本文化に深く根付く「蹲踞」の知られざる奥深さを紐解きます。姿勢に込められた礼儀作法、精神性、そして身体への効果とは?200字で、その魅力と具体的な実践方法を解説。美と健康、そして心の静けさを求めるあなたへ。古来からの教えを、今、あなたの生活に。

💡 武道や茶道における礼儀作法としての側面から、美容や健康効果まで、幅広い知識を深めます。

💡 各分野における「蹲踞」の具体的な作法や歴史的背景を解説し、理解を深めます。

💡 日常に取り入れられる健康法としての「蹲踞」の活用方法、効果について紹介します。

本日は「蹲踞」に焦点を当て、その多面的な魅力を深掘りしていきます。

各章では、蹲踞が持つ様々な意味合いや、私たちの生活にもたらす影響について解説していきます。

「蹲踞」とは何か?その多面的な意味合い

蹲踞(そんきょ)って何?日本文化に隠された意味とは?

姿勢や手水鉢を指す、日本文化の深い言葉。

「蹲踞」の多様な意味合いを見ていきましょう。

茶道の世界では、心身を清めるための場所として存在します。

裏千家茶道の教室でのエピソードと共に、その奥深さを探ります。

✅ 茶室近くにある蹲踞(つくばい)では、手を洗い口をすすぐ。

✅ 記事は、裏千家茶道の田中宗瑠の茶道教室(西宮と大阪)に関する情報である。

✅ 襖の開け方やお水屋についても触れられている。

さらに読む ⇒ 三日月茶道教室出典/画像元: https://mikazukisado.localinfo.jp/posts/3259009/茶道における蹲踞の解釈、興味深いですね。

茶室へ入る前の空間、心身を清めるための場所という点に、日本文化の精神性を感じます。

古来より日本文化に根付く「蹲踞(そんきょ)」は、単なる姿勢を超え、深い意味合いを持つ言葉です。

その語源は「うずくまる」であり、様々な形で日本人の生活に溶け込んでいます。

読み方には「そんきょ」「そんこ」「つくばい」があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

「そんきょ」「そんこ」は姿勢そのものを指し、武道や茶道における礼儀作法や、相手への敬意を示す体勢として用いられます。

「つくばい」は茶室の手水鉢を指し、心身を清める場を意味します。

うわ〜、めっちゃ本格的やん!茶道とか、なんか大人って感じやね!私も姿勢、良くしよかな〜!

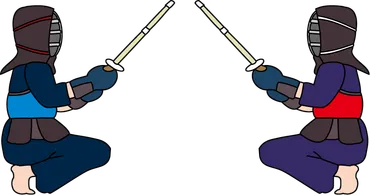

武道の精神を体現する「蹲踞」:剣道と相撲の歴史と役割

武道の蹲踞、そのルーツは?剣道・相撲での意味とは?

礼法と精神統一。剣道・相撲で敬意を示す。

武道における「蹲踞」について解説します。

剣道と相撲を例に、その歴史と役割、精神性との繋がりを紐解きます。

次回は、蹲踞に至るまでの歩き方についてお話ししますね。

✅ 剣道の蹲踞(そんきょ)は、試合前の礼儀作法であり、相撲の影響を受けて現在の形になったと考えられている。

✅ かつては神前での敬意を表す体勢であり、試合開始の合図後には一旦起立するのが作法。

✅ この記事では、蹲踞の由来や礼儀作法について解説し、次回は蹲踞までの歩き方について話すと予告している。

さらに読む ⇒剣道防具コム【剣道具・武道具の通販 - 初心者のための剣道専門店】出典/画像元: https://kendo-bou-gu.com/staffblog/mame/index-999.html武道における蹲踞の歴史的背景、興味深いですね。

礼儀作法としての意味合いだけでなく、精神統一という側面があることに感銘を受けました。

武道における蹲踞は、古くから精神性と深く結びついてきました。

剣道では、試合や稽古の始まりと終わりに、道場への敬意と集中力を高めるために行われます。

その起源は、近世剣術の礼法である「折敷」や「跪居」に遡り、加藤田新陰流の試合前の覚悟や、直心影流の呼吸を整えるといった意味合いが込められていました。

明治末期から昭和初期にかけて剣道形が制定・普及する中で現在の形へと変化し、定着したと考えられています。

かつては女性は立って試合を開始していましたが、規則改正により男女平等に蹲踞での試合が採用されるようになりました。

相撲では、四股踏みの前に蹲踞を行い、精神統一と相手への敬意を示します。

いや〜、武道ってカッコよかよね!俺も昔、ちょっとだけ柔道しよったけん、この話はマジで興味あるバイ!

次のページを読む ⇒

茶道の蹲踞は、心身を清める日本の伝統。健康効果も満載!姿勢改善、ダイエット、精神性向上。2分で始める、美と健康への第一歩。