「蹲踞(そんきょ)」の奥深さ:日本文化と健康、精神性を紐解く姿勢とは?日本人が見つめ直す「蹲踞」:武道、茶道、健康、美容への影響とは?

武道、茶道、そして健康法まで。日本文化に深く根付く「蹲踞」の知られざる奥深さを紐解きます。姿勢に込められた礼儀作法、精神性、そして身体への効果とは?200字で、その魅力と具体的な実践方法を解説。美と健康、そして心の静けさを求めるあなたへ。古来からの教えを、今、あなたの生活に。

茶道の精神を映す「蹲踞」:静寂と清浄の世界

茶道で蹲踞する理由は?心身を清める?それとも…?

静寂への入り口。心身を清め、精神性を高めます。

茶道における「蹲踞」が持つ意味合いについて解説します。

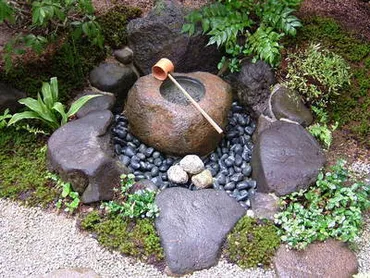

茶室の手水鉢である「つくばい」の意味、作法、そして精神性について詳しく見ていきましょう。

公開日:2015/11/19

✅ 茶道における「つくばい」は、茶室に入る前に手や身を清める場所であり、手水鉢、前石、海、湯桶石、手燭石などの総称です。

✅ つくばいの作法は、正客から順番に、右手で柄杓を使って左手、右手、口を清め、柄を清めてから柄杓を戻し、手を拭き、次に譲るという流れです。

✅ 露地にあるつくばいは、俗世から離れて神聖な茶室へ入るための結界としての重要な意味を持ち、有名なものに京都龍安寺の「知足の蹲踞」があります。

さらに読む ⇒大阪・京都・奈良・和歌山で骨董買取・着物買取・茶道具買取を依頼するなら徳望庵出典/画像元: https://tokubooan.jp/archives/875茶道における「つくばい」の役割、美しいですね。

俗世から離れ、精神性を高めるための空間としての意味合いに、感銘を受けました。

茶道における蹲踞は、静寂な空間への入り口としての役割を果たします。

茶室に入る前に手や口を清め、心を落ち着かせるために行われる作法であり、結界としての意味合いも持ちます。

茶室の手水鉢である「つくばい」の前で蹲踞の姿勢をとることで、心身を清め、精神性を高めます。

これは武士や僧侶が古くから行っていた行為であり、伝統行事や儀式で今も尊重されています。

中国の礼俗にも見られるように、蹲踞は、礼儀や敬意の表現として重要な意味を持ちます。

まあ!手水鉢っちゅうのは、ええもんじゃ!ワシなんか、毎朝庭に出て、手水鉢で顔洗うんじゃよ!清々しい気持ちになるんじゃ!

健康と美容を叶える「蹲踞」:ダイエットから体幹強化まで

2分で効果?!蹲踞で得られる健康効果とは?

体幹強化、ダイエット、姿勢改善など!

健康と美容に効果的な「蹲踞」について解説します。

ダイエットや体幹強化に繋がる実践方法をご紹介。

今日からすぐに始められるような内容です!。

公開日:2020/04/17

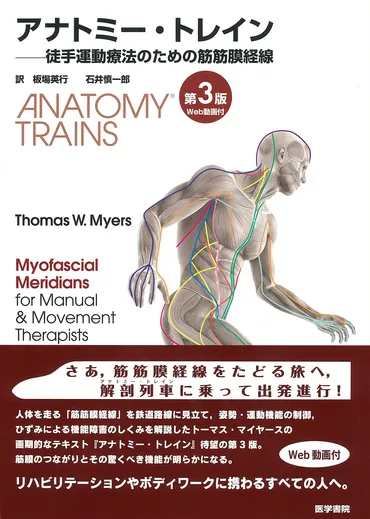

✅ 「蹲踞スクワット」は、日本人の軸感覚である「内側軸(1軸)」を使い、膝の末端主導体幹操作によって全身の脱力とつながりを深めるトレーニング。

✅ このトレーニングを行うことで、合気道の基本稽古で行われる「膝行(しっこう)」がスムーズになり、技がかけやすくなる。

✅ 日本の伝統的な所作や稽古法は、日本人の軸感覚と身体の使い方である「末端主導体幹操作」と深く関係していると考えられる。

さらに読む ⇒【4つの支持軸理論】ロルフィングのたちばな出典/画像元: https://rolfing-tachibana.com/daturyoku-aonnkyo-sukuwatto/「蹲踞」が健康にもたらす効果、素晴らしいですね。

日常生活に取り入れやすく、様々な効果が期待できる点に魅力を感じます。

蹲踞は、健康面でも多くの効果が期待できる姿勢です。

正しい姿勢、つまり、かかとを下ろし、つま先を90度開き、腰を落とし、背筋を伸ばし、手を上げる姿勢は、全身の筋肉を使い、体幹を鍛えることができます。

この姿勢は、ダイエットにも効果的で、骨盤の歪み矯正、股関節周りの筋肉引き締め、腰痛・肩こりの改善、生理周期の調整、睡眠不足解消、頭をすっきりさせる効果などが期待できます。

1日2分という手軽さで始められ、自己対話力、つまり自分で気づき修正していく力を養うことで、より効果を高めることができます。

ポッコリお腹の解消や美しいくびれ作りにも効果的で、お腹に力を入れることで引き締め効果があり、骨盤も引き締まります。

慣れないうちは壁に手をついて行うと良いでしょう。

えー、マジ!?蹲踞するだけでそんなに効果あるん!?ヤバ!今日から絶対やる!スタイル良くなりたいし!

「蹲踞」の精神性:礼儀正しさと伝統文化への敬意

蹲踞、武道で礼儀を示す姿勢とは?

精神性と身体性を繋ぐ、日本の伝統作法。

最後に、「蹲踞」の精神性についてまとめます。

礼儀正しさ、伝統文化への敬意、そして私たちが大切にすべきことについて考えます。

✅ 蹲踞は、日本の伝統的な座り方で、武道や茶道など様々な文化で用いられ、身体のバランスを整え、心を落ち着かせる目的がある。

✅ 蹲踞には「そんきょ」「そんこ」「つくばい」などの読み方があり、それぞれ動作そのもの、または茶室の手水鉢を指す。

✅ 蹲踞は古代から礼儀や敬意を示す姿勢として用いられ、武士道精神と深く結びつき、現代でも様々な伝統文化で重要な役割を担っている。

さらに読む ⇒grape グレイプ出典/画像元: https://grapee.jp/1718400日本文化における「蹲踞」の重要性、改めて感じますね。

精神性と身体性を繋ぐ、重要な役割を担っていると感じました。

「蹲踞」は、日本の伝統文化において、精神性と身体性を繋ぐ重要な存在です。

武道では、試合開始の合図「はじめ!」の後に真っ直ぐ立つことが暗黙の作法であり、礼儀を重んじる姿勢として定着しています。

剣道では、試合会場のラインを引くことなど、細部にまで作法が息づいています。

この姿勢は、単なる身体的な動作ではなく、深い精神性を表現するものであり、日本の伝統文化を理解する上で不可欠な要素と言えるでしょう。

なるほどね〜。なんか歴史とか文化とか、色々詰まっとるんやね!奥深いわ〜。

本日の記事を通して「蹲踞」の多様な魅力に触れ、その奥深さを感じていただけたかと思います。

日常生活にも取り入れて、その効果を実感してみてくださいね。

💡 武道や茶道における「蹲踞」は、礼儀作法、精神統一の基盤であり、深い意味を持つ。

💡 健康と美容面では、体幹強化、ダイエット効果などが期待でき、日常生活に取り入れやすい。

💡 「蹲踞」は、日本の伝統文化を理解するための重要な要素であり、礼儀正しさを象徴する姿勢である。