2018年の神経科学進歩:がん、神経発達、神経変性疾患への新たな治療法?2018年の神経科学研究の最前線:アルツハイマー病、多発性硬化症、脳卒中後疼痛

2018年12月、神経疾患研究に革新!グリオ−マの予後改善、小脳発達抑制の発見、多発性硬化症治療の可能性、脊髄損傷後の運動回復への手がかり、脳卒中後疼痛メカニズム解明… 多様な研究成果が発表され、神経系の理解を深め、新たな治療法開発への道を開きます。ミクログリアの役割にも注目!

脳卒中後疼痛とミクログリアの役割

脳卒中後の痛みにミクログリアが関係?どんな影響?

感覚回路再編成に関与、疼痛発症に関わる。

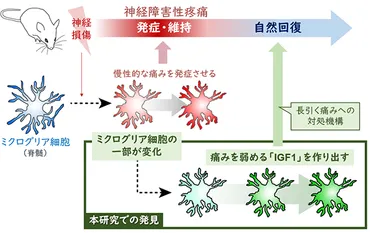

脳卒中後疼痛とミクログリアの役割に関する研究は、慢性疼痛の自然回復に関わる細胞を発見し、新たな治療標的を示唆しました。

ミクログリアを操作したり、IGF1を増やすことが治療のカギとなる可能性があります。

✅ 九州大学の研究チームは、慢性疼痛からの自然回復に関わるミクログリア細胞の新たなサブグループを発見し、その細胞がIGF1を産生して痛みを軽減することを解明しました。

✅ このミクログリア細胞は、神経障害性疼痛の発症に関わるとされてきた従来のミクログリア細胞とは異なり、痛みの自然回復に不可欠な役割を担っていることが明らかになりました。

✅ 今回の発見は、神経障害性疼痛に対する新たな治療薬の開発につながる可能性を示唆しており、ミクログリア細胞を操作したり、IGF1を増やす化合物が治療の鍵となることが期待されます。

さらに読む ⇒ 国立遺伝学研究所出典/画像元: https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2022/04/collaboration-pr_ja/pr20220401.htmlミクログリアの新たなサブグループの発見は、慢性疼痛の治療に新たな道を開く可能性を示唆しています。

今後の研究に期待ですね。

Hiraga S.らは、ミクログリアが感覚回路を再編成し、脳卒中後疼痛の発症に関与することを示唆しました(PLOS ONE掲載)。

さらに、彼らの別の研究では、ミクログリアが出血誘発性疼痛と神経接続に影響を与える可能性が探求されています。

これらの研究は、脳卒中後疼痛のメカニズム解明に貢献しています。

まあ!ミクログリアが痛みを和らげるなんて、まるで魔法みたいじゃわ!IGF1を増やしたら、痛みも吹っ飛ぶかのう!ワシも試してみようかのう!

本日の記事では、2018年の神経科学における重要な進展をご紹介しました。

各研究が示唆する未来に、私も大いに期待しております。

💡 2018年の神経科学研究は、アルツハイマー病、多発性硬化症、脳卒中後疼痛などの疾患に対する理解を深めた。

💡 新たな治療法開発の可能性を示唆する研究成果が発表され、神経科学の進歩を印象付けた。

💡 ミクログリア、プロスタサイクリンなどをはじめ、新たな治療標的が発見され、今後の治療戦略に期待。