日本語の歴史を紐解く旅!文字の起源と変遷、ひらがな・カタカナ誕生秘話?万葉仮名、ひらがな、カタカナ…日本語表記の進化を振り返る

日本語の文字の歴史を紐解く!漢字伝来から万葉仮名、そしてひらがなの誕生へ。日本独自の文字が生まれる過程には、異文化との交流、表現の進化、そして人々の創意工夫があった。女流文学を彩ったひらがなの美しさ、その成り立ちを知れば、日本語への理解が深まる。美文字へのヒントも満載。日本語の奥深さを体感しよう!

ひらがなの誕生と普及、カタカナの役割

平安時代、女性文学を彩った文字は何?

ひらがな。清少納言や紫式部が活躍!

平安時代に入ると、ついにひらがなが誕生します。

女性たちの間で使われ、文学作品を彩りました。

カタカナの役割と合わせてご紹介します。

公開日:2024/02/20

✅ 遣唐使の廃止後、日本独自の文化である国風文化が花開き、ひらがな・カタカナの普及、女性作家の台頭による文学作品の発展が見られた。

✅ 衣服は唐の文化から独自の変化を遂げ、貴族社会では女房装束や十二単などが登場し、宗教では天台宗や真言宗が台頭し、山岳信仰が広まった。

✅ 建築様式も変化し、寝殿造が確立。平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂など、優美で繊細な建築物と庭園が特徴となり、現世利益を求める貴族からの支持を得た。

さらに読む ⇒草の実堂 - 色々なものを調べてみる雑学専門サイト出典/画像元: https://kusanomido.com/study/history/japan/heian/80048/ひらがなの誕生は、日本語の表現力を格段に高めましたね。

女性たちの手によって発展したと考えると、ロマンチックです。

文字の普及が文化に与えた影響も大きいですね。

平安時代に入ると、日本独自の文字であるひらがなが誕生した。

漢字を崩して書く草書体が元となり、女性たちの間で和歌や日記に使われ、しだいに文法要素や語尾、振り仮名として定着する。

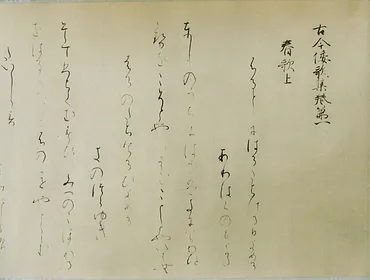

ひらがなは「女手」と呼ばれ、清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』など、女流文学の発展に大きく貢献した。

一方、カタカナは漢字の読みを補助する目的で使われ、戦前は漢字と併用されることが多かった。

明治時代には、小学校令施行規則によりひらがなの字体が統一され、変体仮名が整理された。

また、発音の変化により「ゐ」「ゑ」が廃止された。

ほんま、ひらがなってすごいわよね!ワシも昔はよう書いたもんじゃよ!枕草子とか、源氏物語とか、懐かしいのう…!

ひらがなの字源と現代への影響

ひらがな、そのルーツは?漢字の何が変化した?

漢字の草書体が簡略化されたもの。

ひらがなの成り立ち、そして現代への影響についてさらに詳しく見ていきましょう。

各文字のルーツを知ることで、日本語への理解が深まります。

✅ 草仮名は、万葉仮名を崩して生まれた文字で、早く書くことを目的として9世紀頃から使われ始めた。

✅ 平仮名は草仮名から派生し、905年編纂の『古今和歌集』には既に登場していたが、当初は公的な場では使われず、宮中の女性が日記や和歌に用い、別名「女手」と呼ばれた。

✅ 現代のひらがなは明治時代に一音一字に統一され、それ以外の平仮名は変体仮名として区別されるようになった。

さらに読む ⇒書道入門出典/画像元: https://shodo-kanji.com/d1-1-3hiragana_history.htmlひらがなの成り立ちを知ると、文字に対する見方も変わりますね。

漢字の草書体が元になっているとは、興味深いです。

美しい文字を書くためのヒントにもなりますね。

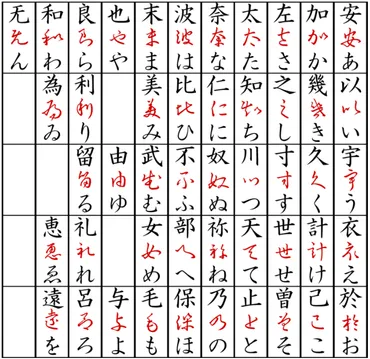

ひらがなの各文字の成り立ちは、漢字の草書体を基にしている。

「あ」は「安」、「い」は「以」など、特定の漢字の草書体が簡略化され、現在の形になった。

ひらがなは日本語の表音文字として不可欠な存在であり、日本語の言語・文化において重要な役割を担っている。

この成り立ちを知ることで、ひらがなの形状に対する理解が深まり、美しく書くためのヒントが得られる。

ひらがなの起源である漢字の面影を意識することで、より深い理解と美文字への道が開かれる。

えー、マジか!あのひらがなが、もとは漢字とか!なんか、すごい!もっと勉強しよ!

草仮名から平仮名へ、そして現代のひらがな

平仮名、それはどう生まれた?女性たちの秘密の文字?

草仮名から発展し、宮中の女性たちが使い始めた。

草仮名から平仮名への発展、そして現代のひらがなの姿について掘り下げていきます。

日本語の文字の歴史を締めくくりましょう。

✅ 平仮名は、万葉仮名の草書体を基に発展し、平安時代に確立した音節文字です。当初は異体字が多く存在し、公的な文書よりも私的な場で使用されていました。

✅ 平仮名は、9世紀後半から和歌などの表記に用いられ、10世紀には『古今和歌集』や『土佐日記』などの公的な文書にも使用されるようになりました。女性の文学作品や私的な文書で主に用いられ、女手とも呼ばれました。

✅ 明治時代に学校教育で48字体の平仮名に統一され、異体字である変体仮名は使用されなくなりました。しかし、その後も一部では変体仮名が使用されていた記録も残っています。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%B9%B3%E4%BB%AE%E5%90%8D平仮名が、草仮名から発展したと。

明治時代に統一されたというのは、意外でした。

日本語の文字は、時代の変化とともに洗練されてきたんですね。

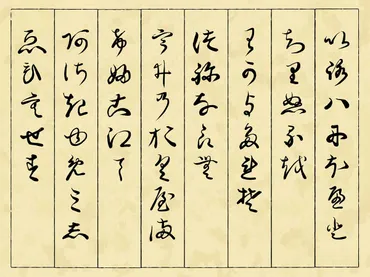

9世紀には、万葉仮名をより速く書くために草仮名が生まれ、平仮名へと発展した。

905年編纂の『古今和歌集』には平仮名が使用されており、私的な場面で宮中の女性たちが日記や和歌に用い始める。

これが「女手」として広まり、男性も私的な場面で使用するようになった。

明治時代には、一音一字に統一され、現在の50音が確立。

現代の日本語における簡素化の傾向は、平仮名の歴史とも共通しており、言語の普遍的な変化を示している。

ひらがなの成り立ちを理解することは、日本語の理解を深める上で重要である。

いやー、ひらがなって奥深いっすね!なんか、歴史を感じますわ!オレも、もっと日本語勉強しよっかな!

本日は、日本語の文字の歴史を紐解きました。

漢字の伝来から、ひらがな、カタカナの誕生まで、興味深いですね。

💡 漢字の伝来は、日本の文字文化の始まりであり、外交や記録に用いられました。

💡 万葉仮名は、漢字の音や訓を借りて日本語を表記し、和歌などの表現を豊かにしました。

💡 ひらがなとカタカナは、それぞれ漢字を簡略化したもので、日本語の表現をさらに多様化させました。