防災対策、備えは万全?~もしもの時のためにできることとは?~災害に備える!生き残るための自助と備蓄

もしもの時の食料危機に備えよう! 大規模災害では、72時間〜1週間分の食料確保が命運を分ける。 東日本大震災や能登半島地震の教訓から、自助の重要性を再認識。 ローリングストックで賞味期限切れを防ぎ、水、非常食、生活必需品を準備。 家族構成に合わせた備蓄と、避難時の情報収集も忘れずに。 兵庫県の取り組みを参考に、今すぐ防災対策を始めよう!

その他の備えと持ち出し品

非常時に役立つ備えとは?何をリュックに詰める?

水、食料、必需品、防災グッズなどを準備。

食料だけでなく、その他の備えも重要です。

いざという時に困らないよう、しっかりと準備しておきましょう。

持ち出し品についても詳しく解説します。

✅ AmazonとPayPayに関する商標について記載されています。

✅ Amazon、Amazon.co.jp、Amazon PayなどのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

✅ PayPay、PayPayのロゴ等はLINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。また、PayPayマネーライトは出金できません。

さらに読む ⇒ふるさと納税サイト【ふるなび】AmazonギフトカードやPayPay残高等がもらえる!出典/画像元: https://furunavi.jp/review_list.aspx?pid=410817&srsltid=AfmBOorHNGBiK26ZNlTcvK51d1oqEBCWouWfkEfmEgf-fzaeWedDv6_rAmazonやPayPayの商標について触れられていましたが、今回のテーマとは少し違いますね(笑)。

持ち出し品は、本当に必要なものだけを厳選して準備することが大切です。

食料だけでなく、水、生活必需品、防災グッズ、衣類、衛生用品などをリュックサックにまとめ、玄関などに置いておきましょう。

成人1人あたり1日3リットルの水が必要とされています。

外出先や職場での被災に備え、小型の懐中電灯や携帯食、家族の連絡先などを携帯することも重要です。

停電対策として、ヘッドランプやランタン、カセットコンロなども準備しておくと役立ちます。

精神的なストレスを軽減するため、好きな食べ物やデザートも備蓄に加えておくと良いでしょう。

あら、PayPayマネーライトは出金できないですって?まあ、そんなことより、あたしゃ非常食に梅干しは必須じゃ!昔から、梅干しは万能薬なのじゃよ!

個別の状況に応じた備え

災害時の備蓄、何が重要? 家族構成も考慮すべき?

食料品、トイレ、安全対策を。個々の状況で検討。

個別の状況に応じた備えも重要です。

家族構成や健康状態、持病の有無など、それぞれの状況に合わせて、備えるべきものは異なります。

中央大学杉並高校の事例を見てみましょう。

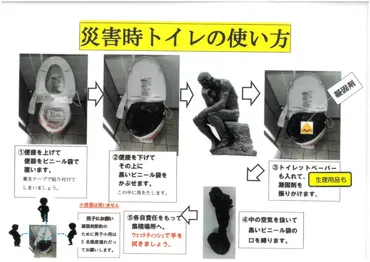

✅ 中央大学杉並高校は、災害時のトイレ問題解決のため、各個室に携帯トイレセットを備蓄する「その場備蓄」を採用。これにより、運搬の手間を省き、防災意識を高めることを目指している。

✅ 備蓄内容は凝固剤、ウェットティッシュ、ビニール袋、手袋など。個室のドアには使用方法を掲載し、生徒が日常的に目にすることで、災害時の適切なトイレ利用を促す。

✅ 携帯トイレの凝固実験を実施し、備品の増量や生理用品の追加も行われた。いたずらや持ち去りは今のところなく、教室へのファーストエイド用品の備蓄など、学校全体で「その場備蓄」を推進している。

さらに読む ⇒日本トイレ研究所(Japan Toilet Labo.)出典/画像元: https://toilet-magazine.jp/disaster/3609学校での「その場備蓄」は、素晴らしい取り組みですね。

生徒たちが日常的に目にすることで、防災意識も高まります。

各家庭でも、家族構成に合わせた備えをすることが重要です。

災害時は、食物繊維を含む食品やビタミン剤も備蓄すると良いでしょう。

家族構成や健康状態、ペットの有無など、個々の状況に合わせて必要な備蓄品を検討してください。

トイレ問題にも備え、生活用水の確保や簡易トイレ、トイレットペーパーなども準備しておきましょう。

また、地震発生時の室内安全対策として、家具の固定や保険加入も重要です。

うちらも、生理用品とか入れとかなあかんやん!化粧品とかも入れとこ!災害時でもかわいくいたいし!

地域社会の取り組み

兵庫県の防災対策、具体的に何が提供されてる?

食料備蓄、避難ツール、自主防災の手引きなど。

地域社会の取り組みも、とても重要です。

大規模災害時には、行政からの支援が遅れることもあります。

地域全体で助け合う意識を持つことが、生き残るために不可欠です。

公開日:2019/06/15

✅ 大規模災害時には避難所での食料配給は期待できず、在宅避難が基本となるため、30日分の防災食を自力で備蓄する必要がある。

✅ 防災食は、長期保存可能で栄養バランスがとれ、常温で使い切れるものを選ぶ。普段からローリングストック法で備蓄し、非常時にも普段の食事に近い形で食べられるようにする。

✅ 具体的には、缶詰、乾物、乾麺、レトルト食品、粉ものなど、様々な種類を揃え、家族の好みやライフスタイルに合わせて選ぶ。非常時でも栄養バランスを考慮し、水分も意識して摂取する。

さらに読む ⇒防災共育管理士TOMOIKU出典/画像元: https://tomoiku.co.jp/reservepoint5兵庫県の取り組みは、素晴らしいですね。

家族構成やアレルギーを考慮した備蓄、避難所マップなど、具体的な情報を提供しています。

地域全体で防災意識を高めることが大切です。

兵庫県は、災害時の食料備蓄に関するパンフレットを提供し、家族構成やアレルギーを考慮した食品の備蓄について解説しています。

さらに、避難先を事前に確認するためのツールや、自主防災組織向けの手引きも提供し、災害時の体制強化を目指しています。

これらの取り組みを通じて、県民全体の防災意識向上と、災害時の適切な対応能力の向上を目指しています。

30日分の防災食って、結構大変やん!でも、缶詰とか種類豊富にあれば、飽きへんちゃう?俺、結構料理得意やけん、色々作りたい!

本日は、防災について、自助の重要性から具体的な備蓄方法、地域社会の取り組みまで、幅広くご紹介しました。

日頃からの備えが、いざという時の命を守ります。

意識して行動しましょう。

💡 自助の意識を高め、72時間分の食料と生活必需品を自力で確保することが非常に重要。

💡 ローリングストックを活用し、普段から食べ慣れた食品を備蓄し、賞味期限切れを防ぐ。

💡 家族構成や健康状態に合わせた備えをし、地域社会の取り組みにも積極的に参加する。