日本語の文字の歴史ってどうなってるの?(漢字、ひらがな、カタカナ、万葉仮名、表記体系)日本語の表記体系:漢字伝来から現代まで

日本の文字文化は、漢字伝来から始まり、万葉仮名、ひらがな、カタカナへと進化。読み書きの普及とともに表現力を豊かにし、独自の発展を遂げました。呉音と漢音に見る中国語の影響、女性の文字としてのひらがな、外来語表記に活用されたカタカナなど、日本語の奥深さを紐解きます。多様な文字を使いこなし、変化し続ける日本語の世界へ。

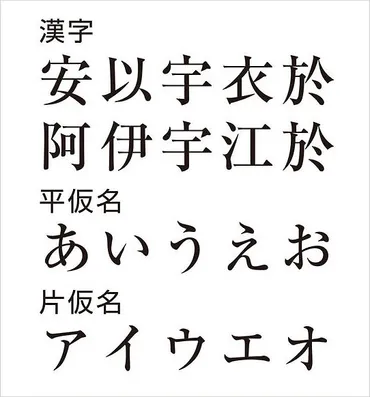

表記体系の変遷と各文字の役割

日本語表記、漢字・ひらがな・カタカナの役割変化って?

ひらがなは音、カタカナは外来語、漢字は意味。

日本語の表記体系における各文字の役割は、時代とともに変化してきました。

漢字、ひらがな、カタカナが、どのように使い分けられ、それぞれの表現に貢献してきたのかを見ていきましょう。

✅ 日本語では、漢字と平仮名が主に使われ、平仮名は助詞や助動詞、漢字を支える部分を表すのに用いられる。

✅ 平仮名は美しく芸術的な表現に、片仮名は学問的・実用的な場面で使われていたが、現在では片仮名は外来語や専門用語など、語形や音を目立たせるために使われる。

✅ 片仮名は、外来語、外国語、人名・地名、専門用語、俗語、擬音語、擬態語、さらには若者言葉など、様々な場面で語句を目立たせるために用いられている。

さらに読む ⇒國學院大學出典/画像元: https://www.kokugakuin.ac.jp/article/11151漢字、ひらがな、カタカナの役割分担は、日本語の表記体系を豊かにしています。

ひらがなは日本語らしい柔らかさを、カタカナは外来語や強調表現を可能にしました。

それぞれの文字が、日本語の表現力を多様化させる上で不可欠です。

日本語の表記体系における漢字、ひらがな、カタカナの役割は時代とともに変化しました。

ひらがなは日本語の音を記録するために生まれ、女性や子供たちにも読書きの機会を広げました。

一方、カタカナは、外来語や漢語を日本語化する際に用いられましたが、明治時代以降には、外来語表記や強調のために使用されるようになりました。

漢字は、和漢混交文において、基本的な意味を表す役割を担い、音読みと訓読みを持ちます。

この音読みには、中国語からの影響が色濃く表れています。

あらまあ!わたくし、カタカナは外来語だけに使われるもんやと思ってたわ!若者言葉にも使われるなんて、面白いわね!

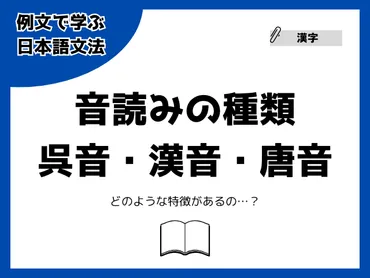

漢字音読みの多様性と中国語の影響

呉音と漢音、漢字音読みの二大巨頭!違いは何?

伝来経路と使用場面が異なる中国語由来の音

漢字の音読みには、呉音、漢音、唐音があり、それぞれ中国語の異なる発音を反映しています。

これらの音読みが、どのように日本語に取り入れられ、使われるようになったのか、詳しく見ていきましょう。

✅ 音読みには呉音、漢音、唐音(宋音)の3種類があり、それぞれ中国の異なる時代の発音を反映している。

✅ 呉音は5~6世紀の呉の地方、漢音は7~8世紀の北方地方、唐音(宋音)は10世紀以降の多様な地方の発音に由来する。

✅ 多くの漢字には複数の音読みが存在し、呉音は仏教用語や日常語に、漢音は数が多い政治的な言葉に、唐音は禅宗や貿易に関わる言葉に見られる。

さらに読む ⇒日本語教育ナビ | 日本語教育に携わる方・日本語教師を目指す方のためのサイト出典/画像元: https://japanese-language-education.com/goon_kanon_touon/漢字の音読みには、中国語からの影響が色濃く表れています。

呉音、漢音、唐音の違いは、中国語の発音と伝来の時期を反映しており、日本語の音韻体系を理解する上で重要です。

漢字の音読みに焦点を当てると、中国語からの影響が浮き彫りになります。

漢字の音読みには、主に呉音と漢音の2種類があり、それぞれの伝来経路と使用場面が異なります。

呉音は6世紀に百済を経由して伝来し、仏教用語や日常語に多く用いられました。

一方、漢音は遣唐使によってもたらされ、学術的な分野で主に用いられました。

それぞれの音は、中国語の発音の変化に応じて、日本語の中で異なる形で定着し、音韻変化の規則性が見られます。

例えば、呉音の you は漢音の ei に対応するなど、子音と母音の組み合わせにおける変化のパターンが存在します。

えー!漢字の読み方って、そんなに種類があるんや!呉音とか漢音とか、全然知らんかったわ!奥深いなぁ。

日本語の文字文化の発展と現代の日本語

日本語の文字文化、何が表現力を豊かにした?

漢字伝来、かな創出で表現力が向上!

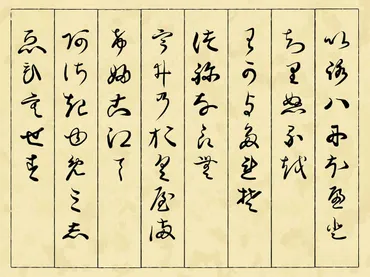

日本語の文字文化は、万葉仮名、ひらがな、カタカナの誕生を経て発展し、現代の日本語へと繋がりました。

これらの文字がどのように生まれ、現代の日本語に影響を与えたのかを見ていきましょう。

✅ 9世紀頃、万葉仮名を崩して作られた草仮名は、早く書くことを目的としており、公文書や「秋萩帖」などの文献で使用されました。

✅ 草仮名からさらに簡略化されて誕生した平仮名は、平安時代に「古今和歌集」で確認され、宮中の女性達が日記や和歌に使い始めたことで「女手」とも呼ばれました。

✅ 明治時代に一音一字に統一され、現代のひらがな(50音)が確立し、それ以外の平仮名は変体仮名として区別されるようになりました。

さらに読む ⇒書道入門出典/画像元: https://shodo-kanji.com/d1-1-3hiragana_history.html日本語の文字文化は、様々な変遷を経て、現代の姿に進化しました。

万葉仮名からひらがなへと発展し、カタカナも加わり、日本語の表現力は大きく向上しました。

そして現代では、これらの文字が共存し、豊かな表現を可能にしています。

日本語の文字文化は、漢字の伝来、万葉仮名の創出、ひらがなとカタカナの誕生を経て、大きく発展しました。

これらの文字の創出は、日本語の表現力を豊かにし、多くの人々が読み書きを習得するきっかけとなりました。

特に、ひらがなの普及は、女性や子供たちの識字率向上に貢献し、文学作品の発展にも大きく貢献しました。

明治時代には、ひらがなとカタカナの標準字形が定められ、現代の日本語の基礎が確立されました。

日本語は、様々な文字を使いこなし、時代とともに変化を遂げながら、多様な表現を可能にしています。

いやー、日本語って、色んな文字を使い分けて面白いよね!昔の人も、色々工夫してたんやね!おかげで、今の俺たちも色んな表現できるし、感謝っす!

本日の記事では、日本語の文字の歴史を紐解きました。

漢字の伝来から現代の日本語に至るまで、様々な変遷がありましたね。

それぞれの文字が持つ役割を理解することで、日本語の奥深さを感じていただけたら幸いです。

💡 漢字の伝来から始まり、万葉仮名、ひらがな、カタカナの誕生と発展。

💡 各文字の役割の変化と、現代の日本語における使い分け。

💡 中国語からの影響と、音読みの多様性。