『親も自分もすり減らない!?シングル介護術』の見どころは?さらだたまこ氏の介護体験と超高齢化社会への提言

自由を謳歌した放送作家が、両親の介護という現実に直面!『パラサイト』される側から介護する側へ。入院、介護サービス、身体介護…4つのフェーズで直面する問題と解決策を徹底解説。介護保険、制度情報、認知症専門医コラムも収録。介護する側もされる側も心身が疲弊しないための実践的介護術が満載!超高齢化社会を生き抜くヒントがここに。

超高齢化社会と教育問題

高齢化社会の課題とは?著者が訴えたことは?

医療・介護強化、地域ケア構築、教育への問題提起。

本書は、少子高齢化、年金問題、介護への不安など、現代社会が抱える問題について言及しています。

特に、超高齢化社会における課題として、医療・介護体制の強化と教育問題に焦点を当て、議論を深めています。

公開日:2023/12/27

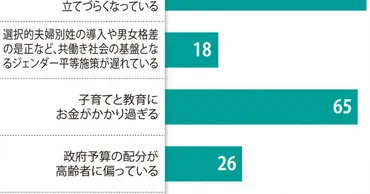

✅ 毎日新聞と埼玉大学社会調査研究センターの調査で、少子高齢化、災害、戦争などの不安が広がり、岸田政権の対応への不満から支持率低下が見られる。

✅ 少子化の原因として、経済停滞による将来の見通しの悪さ、子育て費用の高さが挙げられ、政府の少子化対策への期待は低い。人手不足対策としては、AI活用や高齢者の就労推進への期待が高い。

✅ 介護への不安、年金制度への不信感が強く、特に現役世代で顕著。災害への不安は高く、避難場所の確認や防災グッズの準備など、備えの必要性が認識されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20231227/k00/00m/010/035000c少子高齢化による社会保障制度への影響、教育問題について、様々な角度から分析されていますね。

個人的には、AI活用や高齢者の就労推進への期待が高いという部分が気になりました。

著者であるM.N.氏は、2014年3月28日のブログの最終回を含め、様々なテーマについて発信していました。

その中でも、超高齢化社会が直面する課題への関心が高く、高齢者の増加と現役世代の減少、国の財政状況を踏まえ、医療・介護体制の強化、地域包括ケアシステムの構築の必要性を訴えていました。

同時に、教育委員会制度改革における首長の教育への「政治介入」の可能性を問題視し、子どもたちの視点が欠落した改革論議への疑問を呈していました。

教育の重要性を訴え、より良い社会への願望を込めていたのです。

あらまあ、今の日本は大変なのねえ! 戦争や災害の不安もあるんだから、しっかり備えとかないと! 私はもう十分生きたから、あとは好きなように生きるだけだけどね!

介護生活を通して得るもの

介護の不安を解消!実践知識と終活ヒントが詰まった本?

介護の実践知識と、これからの生き方について考えます。

本書では、介護生活を通して得られるもの、そして『認認介護』のリスクと対策について解説しています。

介護経験を通して得られる知識、そしてこれからの生き方について考えるヒントが示されています。

公開日:2024/03/18

✅ 認知症の父親を介護する母親が認知症の疑いがある場合、まずは病院での診断と、父親のケアマネジャーへの相談が重要。

✅ 母親が認知症と診断された場合、介護サービス利用、家族との同居、または老人ホームへの入居などの選択肢がある。

✅ 認知症の人が認知症の人を介護する「認認介護」はリスクが高いため、専門家への相談や介護サービスの活用、または早めの施設入居が推奨される。

さらに読む ⇒介護施設・老人ホーム検索のいい介護出典/画像元: https://e-nursingcare.com/guide/qa/qa-d197612/本書は介護に関する実践的な知識を提供し、読者の不安を和らげるサポートもしています。

終活について考えるきっかけとなること、非常に有益ですね。

介護を通して得られるもの、素晴らしいです。

本書は、介護保険申請、医療・福祉制度の情報など、介護に関する実践的な知識を網羅しています。

認知症専門医によるコラムも収録されており、介護に対する不安を和らげるサポートも提供しています。

父親を看取り、現在は車椅子の母親を介護しながら、自身の終活にも繋げたいという思いを語っています。

まさに、介護という経験を通して、読者は介護に関する実践的な知識と、これからの生き方について考えるヒントを得ることができるでしょう。

介護って、大変なことばっかりじゃないってこと? 自分の終活にも繋がるってとこ、ちょっと興味あるかも。 介護って、自分のためにもなるんやね!

本書は、介護という現実に向き合い、そこから学び、成長していく姿を描いています。

介護は大変ですが、得るものも多い。

そんなことを感じさせてくれる一冊でした。

💡 さらだたまこさんの両親介護を通した経験談から、介護と仕事の両立のヒントが得られます。

💡 介護保険やケアマネージャーとの連携など、介護に関する具体的な対策が示されています。

💡 超高齢化社会における課題、そして介護経験を通して得られるものについて考察しています。