『昭和のくらし博物館ってどんなとこ?』 小泉和子さん、昭和の家事を記録した博物館の物語?失われゆく昭和の暮らし、記録映画と博物館

昭和の暮らしを未来へ!生活史研究家・小泉和子氏が記録した、失われゆく昭和の家事を捉えたドキュメンタリー。母・スズさんの姿を通して、家事の知恵と温かさ、そして現代の便利さで忘れがちな大切なものを映し出す。博物館や書籍を通して、昭和の暮らしから学び、未来を考えるヒントがここに。

昭和のくらし博物館の創設

昭和の暮らしを伝える!昭和のくらし博物館の設立目的は?

庶民の暮らしを見直し、モノと人の関係を伝える。

3つ目のテーマは、昭和のくらし博物館の創設です。

小泉さんの想いが詰まった博物館についてご紹介します。

公開日:2021/11/16

✅ 小泉和子さんが、亡き母のスズさんをモデルにした記録映画『昭和の家事』を制作し、その映像を元に再構成されたドキュメンタリー映画『スズさん~昭和の家事と家族の物語~』が制作された。

✅ 小泉さんは、昭和の家事が忘れられることを危惧し、記録映画制作を決意。家具研究を通して古い家具の面白さに気づき、研究を深めたことがその後の活動に繋がった。

✅ 映画では、小泉さんのインタビューを通して、記録映画『昭和の家事』のことだけでなく、家族の物語も描かれており、昭和の家事の記録と家族の生活が詳細に語られている。

さらに読む ⇒キネヅカ - かっこよく年を重ねたい人におくるWEBマガジン出典/画像元: https://www.kinezuka.jp/koizumikazuko/博物館の設立理念や、そこから生まれる人々の繋がりについて、非常に感銘を受けました。

小泉和子さんが設立した昭和のくらし博物館は、東京大田区にある昭和26年建築の旧小泉家住宅を丸ごと保存・公開している博物館です。

彼女は、モノと人間の関係を研究し、文化財の仕事を通して庶民の暮らしが軽んじられる現状を痛感しました。

実家が無人になったのを機に、昭和の暮らしを見直す場として博物館を設立。

建物だけでなく、昭和の人の繋がりも感じられる空間として、多くの人々を集めています。

博物館は、「家をのこしくらしを伝え思想をそだてる」という理念のもと、昭和の歴史を掘り起こし、文化財活用の新しい試みを行い、都市の憩いの場としての役割を果たしています。

館長挨拶では、この住宅が住宅金融公庫の融資を受けて建てられた初期の公庫住宅であり、戦後の庶民の暮らしを伝える資料であると語られています。

あらまあ!昭和の暮らし博物館ですって?まあ!まあ!まあ!ワシも行きたいわい!

小泉和子氏の研究と活動

91歳現役!小泉和子氏の情熱の源は何?

責任感と、家具への深い愛情です。

次に、小泉和子氏の研究と活動についてです。

彼女の多岐にわたる研究内容に迫ります。

公開日:2025/04/19

✅ 小泉和子著『朝鮮半島の住まいと家具の歴史』は、朝鮮半島の家具、室内装飾、住宅、宮殿の歴史を古代から朝鮮時代まで網羅した通史であり、豊富な図版と美しい外箱で住文化の多様性を表現しています。

✅ 本書では、朝鮮半島の床暖房「オンドル」の歴史を具体例として、上流階級への普及過程を解説し、日本の住文化との比較を通して、韓屋と日本住宅の建築に対する基本的な姿勢の違いを分析しています。

✅ 著者は日本の住文化史研究を長年牽引してきた第一人者であり、本書は、日韓の文化的な距離が縮まる中で、住文化史を通じて両者の理解を深めるための基礎的な一冊として位置づけられています。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20250417-AEJ2630698/小泉さんの研究分野や、その活動内容、そして年齢を感じさせないバイタリティに驚きました。

館長の小泉和子氏は、日本家具・室内意匠史を研究し、数々の著書を持つ生活史研究の第一人者です。

副館長の下中菜穂氏は、造形作家として、もんきりや伝承切り紙の研究を通じて、暮らしの中に息づく文化や手仕事を紹介しています。

生活史研究の第一人者である小泉和子さんは、91歳にしてなお現役で研究活動を続けている。

彼女は、日本家具史の研究団体と「昭和のくらし博物館」を立ち上げ、その責任感から意欲的に活動を続けている。

大学卒業後、家具設計事務所の経営者と結婚し、家具屋のおかみさんとしての経験を通して家具の歴史に興味を持ち、35歳で離婚後、東京大学工学部建築学科で本格的に研究を開始した。

50年以上研究を続け、数々の著書を出版。

最新刊『朝鮮半島の住まいと家具の歴史』も好評を得ています。

うわ、まじすごい。91歳で研究とか、ありえへん。めっちゃ憧れる〜!

現代社会への提言

昭和の暮らしから学ぶこととは?

工夫や知恵、家事の哲学です。

最後に、現代社会への提言です。

小泉さんの活動から、私たちが何を学ぶことができるのでしょうか?。

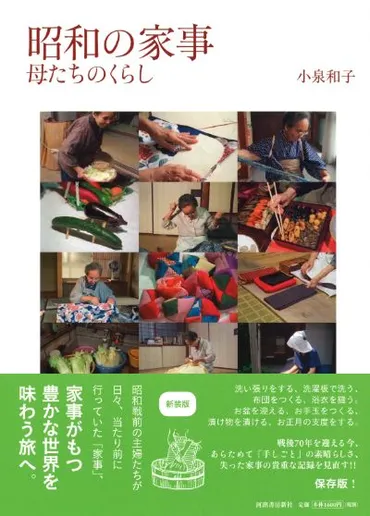

✅ 昭和戦前の主婦たちの家事を記録した書籍で、洗い張り、洗濯板での洗濯、布団の綿打ち、釜での炊飯など、当時の貴重な家事の様子を紹介しています。

✅ 著者の小泉和子氏は工学博士で、元京都女子大学教授、昭和のくらし博物館館長を務め、『昭和のくらしと道具図鑑』など多数の著作があります。

✅ 新装版として出版され、読者の感想を募集しており、ホームページや広告に掲載される可能性がある。

さらに読む ⇒河出書房新社出典/画像元: https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309750187/現代の暮らしを見つめ直し、昭和の暮らしから学ぶことの重要性が、改めて理解できました。

博物館はもともと小泉さんの実家で、昭和の暮らしに関する家具や道具を展示し、「家を残し、くらしを伝え、思想を育てる」をモットーとしている。

8月には戦争に関する展示を行い、戦争体験者として若い世代にその悲惨さを伝えている。

現代の生活は便利さを追求する一方で、大量のプラスチックゴミ問題など新たな課題も生み出している。

昭和には、不便さや苦労から生まれた工夫や知恵があり、それは家事の哲学、くらしの哲学とも呼べるものである。

洗濯を例に挙げると、明治以降に洗濯板と石けんが普及し、洗濯物の種類が増え、主婦の負担が大きくなった。

本書は、小泉和子氏著『昭和の家事』の新装版で、昭和戦前の主婦たちの家事を記録した貴重な一冊です。

洗い張り、洗濯板での洗濯、布団の綿の打ち直し、釜での炊飯、たくあん漬け、着物の縫製など、現代では見られない家事の様子を具体的に紹介しています。

記事は、現代の生活を見つめ直し、昭和の暮らしから学ぶことの重要性を説いています。

読者からは、この本に対する感想が寄せられています。

本書に関する意見・感想は、出版社のホームページや広告に掲載される可能性があります。

質問や要望への個別の返答はありません。

なるほどね〜。便利になったけど、失ったもんもあるんやろなー。でも、俺も、もっと頑張ろ!

本日の記事では、小泉和子さんの昭和の暮らしに関する活動をご紹介しました。

記録映画や博物館を通して、未来へ繋げる活動は、大変素晴らしいですね。

💡 小泉和子さんの記録映画『昭和の家事』は、昭和の暮らしを後世に伝える貴重な記録です。

💡 昭和のくらし博物館は、昭和の暮らしを体験できる貴重な場所です。

💡 小泉さんの活動は、現代の生活を見つめ直し、過去から学ぶ機会を提供してくれます。