『いろは歌』の謎:作者、暗号、そして墨書土器の発見(『いろは歌』、暗号、墨書土器?)解き明かされる古代日本の秘密:『いろは歌』の世界

日本の歴史と謎を紐解く『いろは歌』。47文字に秘められた暗号は、誰が、何のために作ったのか? 空海説、柿本人麻呂説…様々な解釈が飛び交う中、著者は平安時代の暗号解読法で、歌に隠された秘密を解き明かそうとする。斎宮で発見された最古のひらがな版『いろは歌』も手がかりに、子供の頃の記憶を辿り、新たな謎に迫る!

💡 『いろは歌』の起源と作者に関する様々な説を検証。

💡 『いろは歌』に隠された暗号と、その解読への挑戦について。

💡 墨書土器の発見から、『いろは歌』の新たな側面を探る。

それでは、謎多き『いろは歌』の世界へご案内いたしましょう。

それぞれの章で、その魅力、謎、そして現代に繋がる意味を探求していきます。

謎めいた『いろは歌』の魅力

『いろは歌』は暗号? 日本古代史の謎を解く鍵?

はい、深い意味を持つ暗号文書と解釈されています。

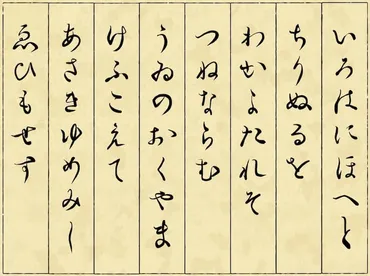

『いろは歌』は、誰もが一度は耳にしたことのある、あの47文字の歌のことです。

その美しさの裏には、一体何が隠されているのでしょうか? 古代日本の知恵と文化が凝縮された、その魅力に迫ります。

✅ 「いろは歌」は、主に空海が作者とされており、暗号文が潜んでいる可能性が指摘されている。現存する最古のものは1079年の文献にあり、仮名習字の手本や庶民の間で普及した。

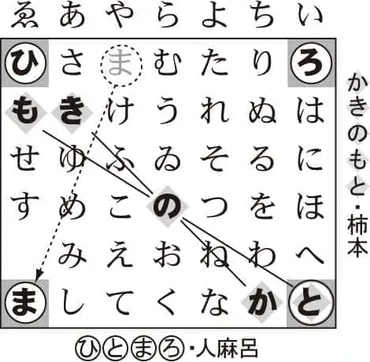

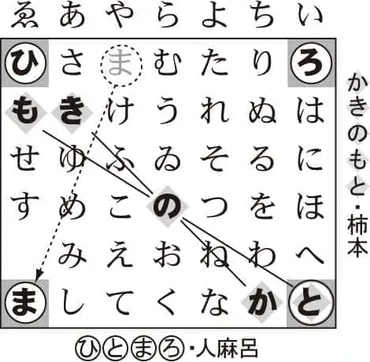

✅ 柿本人麻呂や山上憶良が作者であるという説もあり、升目を使った文字の配置や読み方の工夫から、それぞれの名前が暗号として歌詞に込められていると解釈されている。

✅ 「いろは歌」は言葉遊びの伝統に基づき、様々な方向から読み解くことで、作者の意図や隠されたメッセージを理解できると考えられている。

さらに読む ⇒日本とユダヤのハーモニー出典/画像元: https://www.historyjp.com/article/512/「いろは歌」は、長い歴史の中で様々な解釈が生まれてきたんですね。

暗号が隠されているかもしれないなんて、興味深いですね。

一体誰が、何のために作ったのか、ますます知りたくなりました。

日本古来の謎を秘めた『いろは歌』。

47文字全てを使用し、一貫した文脈と複数のメッセージを持つ暗号文書と解釈され、古代日本の謎を解く鍵とされています。

著者は、この歌が単なる文字の学習手段ではなく、深い意味を持つ歌であり、作者が意図的に隠されている可能性があると推測します。

日本古代史の謎に深く関わっている可能性を示唆し、歌に隠された秘密を解き明かそうと試みます。

えー、めっちゃ興味ある! 私、暗号とか好きやねん。なんか、作者の気持ちとか考えながら読み解くの、ロマンチックやん? 先生、もっと詳しく教えて!

作者を巡る論争と暗号解読への挑戦

「いろは歌」作者は誰?空海説の真実は?

決定的な根拠はなく、柿本人麻呂説も浮上。

作者を巡る論争は、長きにわたり続いています。

空海説、柿本人麻呂説など、様々な説が唱えられていますが、決定的な証拠は見つかっていません。

それぞれの説の根拠と、暗号解読への挑戦について見ていきましょう。

公開日:2020/06/29

✅ 「いろは歌」は、音の異なる47文字を重複なく使用し、仏教の教えを説いた歌として、また、縦読みで「咎無くして死す」という暗号が隠されていると解釈されている。

✅ 「いろは歌」は、作者不明で10世紀末から11世紀半ばに成立し、仮名の稽古に使われた。仏教の教えを和訳した歌という解釈が一般的だが、作者については諸説あり、弘法大師空海説は否定されている。

✅ 現存する最古の「いろは歌」は7文字ずつ区切られており、縦読みで「罪無くして死す」という意味になる。さらに様々な読み方で暗号が隠されているとも言われ、作者は柿本人麻呂であるという説もあるが、真相は未だ謎に包まれている。

さらに読む ⇒雑学カンパニー出典/画像元: https://zatsugaku-company.com/9118/作者を特定するための研究は、今も続いているんですね。

暗号解読の試みや、文献の分析など、様々なアプローチがあることに驚きました。

今後の研究の進展が楽しみですね。

古くから空海(弘法大師)説が伝えられてきましたが、近年の研究では否定的な見解が主流です。

空海説の根拠としては、鎌倉時代の文献に空海が「いろは歌」を書いたことを示唆する記述や、超人的な頭脳を持つ空海でなければこのような文字列の創作は難しいという見解があります。

しかし、関連文献の信憑性、ア行とヤ行の「エ」の区別がないこと、句調が空海の時代のものに合わないことなど、否定する根拠も存在します。

最近では、暗号文の解読から作者を特定しようとする動きがあり、「咎無くて死す」という折句から柿本人麻呂説などが浮上していますが、決定的な根拠には乏しいのが現状です。

著者は、平安初期の暗号遊びの研究を通して、歌に別の意味を隠す「折句」という手法、特に「分置式」と呼ばれる暗号解読法について解説します。

紀貫之の歌や兼好法師と頓阿法師のユーモラスな歌のやり取りを例に挙げ、暗号の仕組みを説明します。

いやー、歴史とか全然興味なかったけど、暗号とか言われるとちょっと面白くなってきたっすね! 罪とか死とか、なんか厨二病くすぐられるっす! 誰が作ったのか、早く知りたいっすね!

次のページを読む ⇒

最古の「いろは歌」発見!平安時代の墨書土器が解き明かす、ひらがなの普及と歌に隠された謎。子供の頃の記憶を呼び覚ます、文字の配列と更なる秘密とは?