『いろは歌』の謎:作者、暗号、そして墨書土器の発見(『いろは歌』、暗号、墨書土器?)解き明かされる古代日本の秘密:『いろは歌』の世界

日本の歴史と謎を紐解く『いろは歌』。47文字に秘められた暗号は、誰が、何のために作ったのか? 空海説、柿本人麻呂説…様々な解釈が飛び交う中、著者は平安時代の暗号解読法で、歌に隠された秘密を解き明かそうとする。斎宮で発見された最古のひらがな版『いろは歌』も手がかりに、子供の頃の記憶を辿り、新たな謎に迫る!

『いろは歌』に隠された暗号の可能性

『いろは歌』に隠された謎とは? 子供の記憶が鍵?

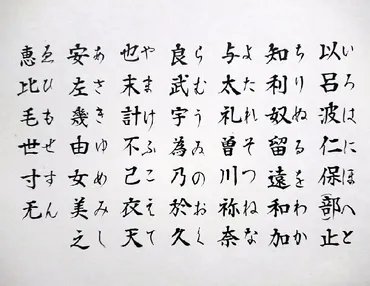

文字配列の謎。暗号解読に子供の頃の記憶。

『いろは歌』の持つ可能性は、それだけではありません。

『いろは歌』に隠された暗号の可能性を探ることで、作者の意図や、当時の人々の考え方に触れることができるかもしれません。

✅ いろは歌は、一見すると無常観を歌ったものだが、実は縦読みの暗号文であり、「咎無くて死す」という意味の冤罪を訴える歌である。

✅ 作者は諸説あるが、悲惨な境遇に落とされた人物のイメージが強く、柿本人麻呂説が有力である。また、万葉集やわらべ歌にも、深掘りすると怖い意味が隠されている可能性がある。

✅ 縦読み暗号は、ネット掲示板の新型コロナウイルスに関するものなど、現代でも用いられることがある。

さらに読む ⇒生活の中の暗号~いろは歌~出典/画像元: https://www.kumokiri.net/koudan/koudan28-2.html縦読みの暗号って、面白いですね。

子供の頃に遊んだ「いろは並べ」も、実は奥深い意味が隠されていたのかもしれませんね。

作者が込めたメッセージを、ぜひ読み解いてみたいです。

著者は、この『いろは歌』にも暗号が隠されていると考え、子供の頃に親しんだ「いろは並べ」のおもちゃを通して「いろは」の文字の配列を思い出し、歌に隠された、さらなる謎に迫ろうとしています。

まあ!まあ!まあ!まあ!まあ!暗号ですと?まあ、あの歌には、若者の未来を暗示する恐ろしい秘密が隠されていたのじゃ!ワッハッハッハッ!

画期的な発見:墨書土器による『いろは歌』の出現

最古のひらがな「いろは歌」発見!何時代の何?

平安時代。墨書土器に書かれた。

画期的な発見がありました。

京都市内で、墨書土器が見つかったのです。

この発見は、『いろは歌』の研究に新たな光を当てることになりました。

詳細を見ていきましょう。

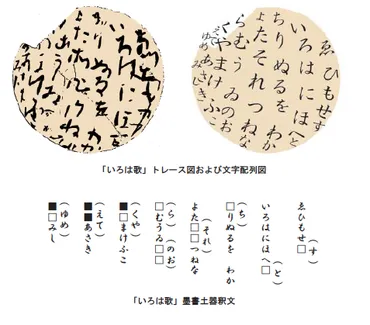

✅ 京都市内で、ほぼ全文が平仮名で書かれた「いろは歌」の墨書土器が発見された。

✅ 「いろは歌」は10世紀から11世紀中頃に成立したとされ、今回発見された土器は、平仮名で書かれた「いろは歌」全文が確認できる最古の資料と考えられている。

✅ 筆跡の未熟さなどから、文字を習い始めた子供が書いたものと推測され、手習いの実例として貴重な資料である。

さらに読む ⇒The Commons at Mount Holyoke College – WordPress at Mount Holyoke College出典/画像元: https://commons.mtholyoke.edu/japanesewriting/2016/05/10/3-2-%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%AF%E6%AD%8C%E5%9C%9F%E5%99%A8/墨書土器の発見は、非常に貴重な資料ですね。

当時の人々の生活や文化を知る上で、重要な手がかりとなります。

ひらがなの普及という視点からも、興味深いですね。

平安時代後期の墨書土器が斎宮で発見され、その詳細が明らかにされています。

この発見は、ひらがなで書かれた「いろは歌」の最古の例となりました。

11世紀末から12世紀前半頃の土師器皿に墨書されたもので、ひらがなの普及という視点からも貴重な資料です。

へー、墨書土器ってスゴ! なんか、教科書でしか見たことないわー。でも、字がめっちゃ下手くそやん! 練習中やったんかな?

「いろは歌」の変遷とひらがなの役割

「いろは歌」の役割変化とは?歌から何へ?

経典からインデックス、そして習字の見本へ

『いろは歌』は、単なる歌としてだけでなく、様々な役割を果たしてきました。

その変遷と、ひらがなの役割について見ていきましょう。

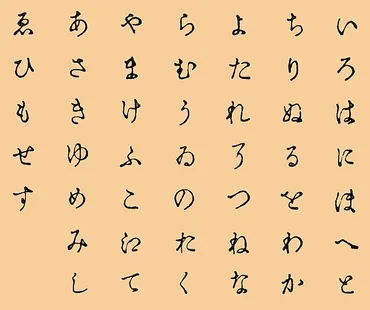

✅ いろは歌は、仮名文字を重複させずに作られた47字の韻文であり、10世紀末から11世紀半ばに成立したと考えられている。

✅ 学問や手習いの手本として使われ、近代まで広く用いられた他、「ごく初歩に習得しておくべき事」という意味も持ち、辞書や番号付けにも利用された。

✅ 現存する最古の用例は『金光明最勝王経音義』で、漢字の音訓を示すために借字で書かれており、漢語の声調訓練にも使われた可能性がある。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%AF%E6%AD%8C「いろは」が、現代の辞書のように使われるようになったというのは、面白いですね。

今回の墨書土器の発見で、「いろは」が習字の見本として使われていた可能性も示唆されているんですね。

元々「いろは歌」は、仏教思想を反映し、経典と同様に漢字で書かれるべきものであったと考えられています。

しかし、現代の辞書のように物事に順序をつけるインデックスとして「いろは」が使われるようになり、ひらがなの「いろは」が相応しいとされました。

今回の墨書土器は、縦6.7cm、横4.3cmの小さな土師器皿の破片に「ぬるをわか」と「つねなら」のひらがなが一字ずつ書かれており、書き手が「いろは」を歌ではなく、習字の見本としていた可能性も示唆されています。

なるほどねー。昔の人も、順番とか大事にしてたんやね。でも、ひらがなって可愛いよね!めっちゃ使いやすいし! あ、なんか、今日の話聞いたら、テスト勉強頑張れそうな気がする!

本日は、『いろは歌』の世界を巡る旅にご参加いただき、ありがとうございました。

作者や暗号、墨書土器の発見など、様々な角度から『いろは歌』の魅力を探ることができました。

💡 『いろは歌』は、作者不明ながらも、様々な解釈と謎に包まれている。

💡 作者を巡る論争と、暗号解読の試みは、今もなお続いている。

💡 墨書土器の発見は、『いろは歌』研究に新たな光を当てた。