ウォーカブルシティって何?〜人中心の都市空間への誘い〜(ウォーカブルシティ, 国土交通省, 政策?)ウォーカブルシティ実現に向けた取り組みと課題

徒歩で快適に移動できる街「ウォーカブルシティ」が、健康・環境・経済を活性化!脱炭素化や新たな出会いも期待。国交省主導のもと、390以上の自治体が推進。海外事例や、官民連携、公共交通の重要性など、その現状と課題を解説。未来の都市像を描き出す、ウォーカブルシティの可能性と、交通政策との連携の重要性とは?

ウォーカブルシティ推進に向けた国の政策と地方事例

ウォーカブル推進、日本で目指す2つの方向性とは?

地区戦略と道路単体のウォーカブル化。

ウォーカブルシティ推進に向けた、国の政策と地方事例について見ていきます。

国際シンポジウムの情報もご紹介します。

✅ ウォーカブルシティ・国際シンポジウム2023が2023年6月30日に開催され、Jeff Speck氏による基調講演や、日本のウォーカブル手法、公民連携と経済性に関するセッションが行われます。

✅ 会場は東京・丸の内のコンファレンススクエア M+で、会場参加とオンライン参加が可能、同時通訳も提供されます。参加費はチケットの種類によって異なり、Peatixでの事前決済が必要です。

✅ 国土交通省や三菱地所など多様な団体が共催・協力しており、シンポジウムの見逃し配信も予定されています。詳細なプログラムも公開され、様々な専門家が登壇します。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000024612.html国土交通省はウォーカブル推進都市を募集し、国内外の事例共有を行っています。

シンポジウムでの専門家の解説も興味深いですね。

国土交通省は、ウォーカブル推進都市の募集を通じて、国内外の先進事例を共有し、政策を推進しています。

ソトノバが開催した「ウォーカブルシティ・国際シンポジウム2023」では、国の政策背景や自治体へのメッセージが発信されました。

太田氏は、戦後の道路構造の変化と、ストリート本来の機能である「リンク&プレイス」の重要性を指摘。

大藪氏は、リンク&プレイス理論に基づいたウォーカブル手法を解説し、イギリスの事例を基に日本における2つの方向性(地区全体の戦略づくりと道路単体のウォーカブル化)を提示しました。

ウォーカブルシティですって?まあ、ワシはどこでも歩くのが好きじゃけぇのう。最近の若いもんは歩かんからのう。ワシみたいに、毎日公園を散歩するような人間が増えれば、もっと健康になると思うんじゃ!

公共交通とウォーカブルシティの未来

都市を歩きやすくするには?公共交通の役割とは?

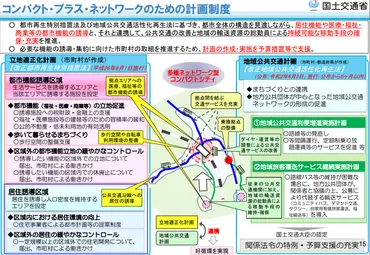

公共交通と都市政策の連携が重要です。

公共交通とウォーカブルシティの未来について考えます。

法改正や、今後の交通手段についても触れていきます。

✅ ウォーカブル政策の法制化において、多様な人々が快適に過ごせる空間を目指し、法律の定義に「滞在」という概念を含めた。

✅ 改正された都市再生特別措置法では、官民が既存のストックを活かし、居心地の良い空間を創出することで、人が集まる都市を目指している。

✅ 改正のポイントは、滞在者、来訪者、居住者など、多様な人々が交流できるような、快適で魅力的な空間の整備を促進することにある。

さらに読む ⇒公共R不動産出典/画像元: https://www.realpublicestate.jp/post/walkable02-02/公共交通はウォーカブルシティの基盤です。

オンデマンド交通など、多様な交通手段の活用が重要になってきます。

ウォーカブルシティを支える上で、公共交通は重要なインフラとなります。

移動と滞在を分けて考え、政策と実際の整備、地域や来街者の行動を連動させる必要があります。

最近では、オンデマンド交通やカーシェア、電動キックボードなど、小規模・少量輸送に対応する交通手段が増加しています。

今後は、これらの交通手段を活かしたまちづくりが検討されるべきです。

国土交通省のウォーカブルなまちづくり施策における公共交通の扱いにも改善の余地があり、公共交通政策と都市政策の連携強化が求められています。

えー、法律とか難しすぎ! でも、いろんな人が快適に過ごせる空間ってのは、ええやん? あたし、流行に敏感やから、そういうのめっちゃ気になる!

本日はウォーカブルシティについて、その定義、取り組み、課題、そして未来について解説しました。

より良い都市空間になることを願っています。

💡 ウォーカブルシティは、徒歩や公共交通機関での移動を快適にする都市です。

💡 官民連携で、公共交通の充実と賑わい創出が重要です。

💡 多様な交通手段を活用し、誰もが快適に過ごせる都市を目指しましょう。