橋梁構造ってどんなもの?〜種類や部材、国土交通省の最新情報まで徹底解説!〜橋梁構造の基礎知識:種類、部材、最新情報まとめ

土木公務員ブロガーが教える!橋梁の基礎知識入門。橋梁の種類から構造、部材の役割まで、わかりやすく解説します。上部構造・下部構造、橋台・橋脚、基礎の種類を図解! 道路橋メンテナンスに必要な情報や、最新技術情報も満載。橋梁のプロを目指すなら必見! 国交省の技術情報も活用して、橋梁知識をマスターしよう。

構造力学と橋脚基礎

橋梁の構造を支える要素は?基礎の種類は?

部材と基礎、地盤に合わせて選択。

構造力学と橋脚基礎について解説します。

橋梁は、力学的な観点からもその構造が理解できます。

橋脚基礎の種類と、それぞれの特徴についても見ていきましょう。

公開日:2024/03/30

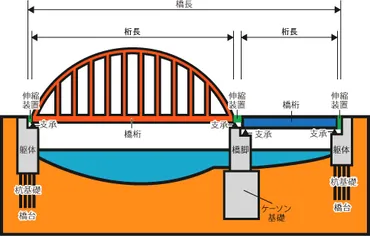

✅ 橋は、上部構造と下部構造に分かれ、それぞれが橋桁や橋脚、支承などの部材で構成されており、荷重を支え、地盤に伝達する役割を担っています。

✅ 橋には、桁橋、トラス橋、アーチ橋、ラーメン橋といった構造別の種類があり、それぞれ外観や構造が異なります。また、材料によっても分類され、設置環境に合わせて適切な種類が選ばれます。

✅ 橋の伸縮装置は、温度変化による橋桁の伸縮に対応し、雨水から橋を保護する重要な役割を担っています。

さらに読む ⇒伸縮装置Navi|橋梁用伸縮装置のことなら何でもわかる!出典/画像元: https://jointnavi.net/joint/bridge-structure/橋の構造は、力学的な視点からも分析できるんですね。

基礎構造は、地盤の状況によって適切なものが選ばれるという点が重要ですね。

国土交通省の取り組みにも注目です。

橋梁の構造は、力学的な観点からも分類され、曲げモーメントやせん断力に抵抗する部材と、軸力(引張・圧縮)に抵抗する部材があります。

橋脚の基礎構造としては、直接基礎、井筒基礎、杭基礎、ケーソン基礎などが存在し、地盤の状況に合わせて適切なものが選択されます。

一方、国土交通省は、道路橋等の定期点検に必要な知識と技能を習得させるための研修を実施しており、橋梁の維持管理における技術者の育成に力を入れています。

あらまあ! 橋って、色んな力が働いてるんじゃね!曲げモーメントとかせん断力とか!ワシには難しいけど、橋ってすごいんじゃね!

国土交通省の技術情報と資料

道路橋のプロ必見!最新技術情報はどこで手に入る?

国土交通省の技術情報で、設計・維持管理を学べ!

国土交通省の技術情報と資料についてご紹介します。

道路橋示方書の改定など、最新の技術情報について見ていきましょう。

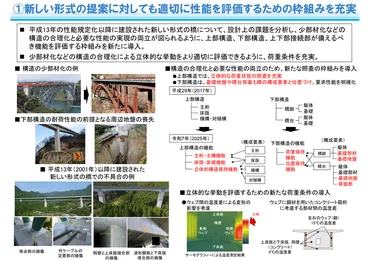

✅ 2026年4月1日から適用される「道路橋示方書」が改定され、性能評価の枠組み充実、耐久性能評価方法の明確化、能登半島地震を踏まえた復旧性の向上が図られる。

✅ 新しい形式の橋梁や合理的な構造の設計に対応するため、上部構造、下部構造、上下部接続部の機能を評価する枠組みを導入し、設計耐久期間の概念を導入して耐久性能の信頼性を高める。

✅ 能登半島地震の教訓を踏まえ、復旧性を向上させるため設計段階での支承部障害を想定し、橋梁接続区間の設定や橋台の計画を求めている。また、編構成を見直し、設計者が橋の安全と性能を確保しやすくする。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15982507道路橋示方書の改定によって、橋梁の設計や維持管理がさらに進化していくのですね。

技術情報の重要性を改めて感じます。

最新情報を常にチェックし、技術力の向上に努める必要があると感じました。

国土交通省が公開している技術情報と資料は、道路橋の設計、施工、維持管理に関する最新情報を提供しています。

これには、各種便覧の正誤表、道路橋示方書・同解説の質問と回答、後施工アンカーやインサートを用いる際の留意事項、道路標識構造便覧に関する情報などが含まれます。

これらの情報は、橋梁設計や維持管理の実務者にとって不可欠であり、常に最新情報を把握し、技術力の向上を図ることが求められています。

特に、洗掘に関する予備知識など、特定のテーマに関する情報も含まれ、専門的な知識の習得を支援しています。

はーい! 道路橋示方書って、なんか難しそうだけど… 橋の安全を守るために、色んな情報があるんやね! 勉強しとかんとあかんなー!

橋梁の構成要素と用語集

橋梁の構造、上部構造と下部構造で重要な部材は?

主桁と支承が重要!荷重を伝える役目。

橋梁の構成要素と用語集を見ていきましょう。

橋梁の構造を理解する上で重要な用語や部材の役割について、図解を交えながらわかりやすく解説します。

公開日:2025/06/16

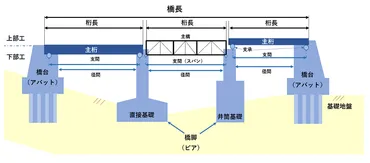

✅ この記事は、橋梁の構造に関する部材名称と部位を、図解を用いてわかりやすく解説しています。

✅ 橋梁は上部工と下部工に大別され、主桁や橋脚(ピア)、橋台(アバット)、躯体、パラペットなどの各部材名称と役割を説明しています。

✅ さらに、橋の路面位置、用途、材料による分類や、基礎構造の種類(直接基礎、井筒基礎、杭基礎、ケーソン基礎)についても触れています。

さらに読む ⇒トップページ出典/画像元: https://chansato.com/doboku/bridge-structure/橋梁の構造を理解するための用語集ですね。

上部構造、下部構造、そしてそれらの詳細な部分構造について、 わかりやすく解説されており、大変参考になります。

橋梁の構造を理解する上で重要な用語、部材の役割、種類が明確にされています。

上部構造、下部構造、およびそれらの詳細な部分構造に焦点を当てています。

主桁は上部工の荷重を支え、下部工に伝える重要な部材であり、その断面形状や材料によって様々な種類があります。

支承は、上部構造の荷重を下部構造に伝える部材で、固定支承と可動支承があり、伸縮装置とともに橋の伸縮を許容します。

これらの情報は、橋梁の構造を様々な角度から理解するために役立ちます。

なるほどー!橋って、色んなパーツで出来てるんやね!主桁とか支承とか、なんかカッコイイね! 橋の構造、もっと詳しく知りたいわ!

本日は橋梁構造について様々な角度から解説しました。

基礎から最新情報まで、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 橋梁は上部構造と下部構造から成り、各部材が重要な役割を担っている。

💡 橋梁には様々な種類があり、設置環境や条件に合わせて最適な形式が選ばれる。

💡 国土交通省の技術情報は、設計・施工・維持管理において常に最新情報を把握することが重要。