旭川いじめ凍死事件とは?学校・教育委員会の対応と未来への教訓とは?旭川のいじめ凍死事件、学校と市教委の対応、第三者委員会の調査を徹底解説

北海道旭川市で起きた痛ましいいじめ凍死事件。14歳の少女が学校での凄惨ないじめ、学校と市教委の不誠実な対応により命を落とした。隠蔽体質、加害生徒への甘い姿勢、教員の働き方改革による問題、そして社会全体に突きつけられた深い教訓。事件の真相解明と、二度と悲劇を繰り返さないための対策を問う。

教育現場の問題点と教員の苦悩

教員の働き方改革、生徒指導にどんな影響?

生徒との距離が遠ざかり、いじめ対応を難しくしている。

3つ目のテーマは、教育現場の問題点と、教員の苦悩です。

教員の働き方改革や、現代の生徒指導のあり方について、深く掘り下げていきます。

公開日:2025/07/08

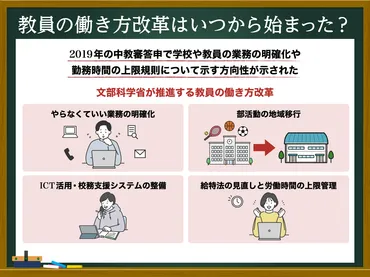

✅ 教員の働き方改革は20年以上前から課題となっており、長時間労働や教員離れの原因となっている。

✅ 1990年代後半からの学習指導要領の改訂による教育内容の変化や、給特法による手当支給によって、教員の労働環境が悪化した。

✅ 現在は、政府と文部科学省によって学校の働き方改革が推進されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/15840988教員の働き方改革は重要ですが、それが生徒との距離を遠ざける結果になっているというのは、考えさせられますね。

教員の負担が増えれば、生徒への対応がおろそかになる可能性も否定できません。

今回の事件は、現代の生徒指導のあり方と教員の「働き方改革」の問題点も浮き彫りにしました。

加害者生徒たちは反省を見せず、学校も適切な対応を取らないという現状が批判されています。

教員は、加害者の「悪ふざけ」という認識や、学校が「学校外で起きたこと」として責任を回避する姿勢に対し、生徒への対応が手薄になっている現状を問題視しています。

教員が勤務時間外の対応を免除される「働き方改革」が、結果的に生徒との距離を遠ざけ、いじめ問題への対応を難しくしているという指摘もあります。

また、事件後、学校が威厳を取り戻そうとする試みにも問題点があり、想像力や反省の機会が失われていることが危惧されています。

あらまあ、最近の学校は働き方改革とか言って、全然面倒見ないんだから。昔はもっと熱心だったのにね。困ったもんだわ。子供達がかわいそうだよ。

保護者の不信と真相解明への道

学校の隠蔽?いじめ認定拒否、被害者は学校離脱、原因は?

教員集団のメンタリティと、学校側の加害者への配慮。

4つ目は、保護者の不信と真相解明への道です。

学校の対応への不信感や、真相を解明するために何が必要なのかを考察していきます。

公開日:2022/05/15

✅ 北海道旭川市で起きた中学生の凍死問題について、第三者委員会は生徒7人による性的要求を含む複数の行為をいじめと認定する中間報告を発表しました。

✅ 市教育委員会は当初、いじめを認めない見解でしたが、第三者委員会の調査結果を受け、遺族に報告していました。

✅ 中間報告では、LINEでの性的な内容の送信、身体への接触、深夜や未明の呼び出し、金品要求、性的動画の要求、からかいなどの行為がいじめと認定されました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220415/k00/00m/040/323000c学校の対応への不信感は、当然のことだと思います。

真実を隠蔽しているのではないかという疑念が晴れない限り、解決には至らないでしょう。

事件発生から1年以上が経過しても、学校はいじめの事実を正式に認定せず、加害生徒は学校生活を継続している一方、被害生徒は学校から離脱せざるを得ない状況が続いています。

教育社会学者の内田准教授は、この状況の原因として「教員集団のメンタリティ」を指摘し、学校が加害生徒にも配慮してしまう現状を説明しています。

保護者からは、学校の対応に対する不満の声が上がり、学校が事実を隠蔽しているのではないかという疑念が広がっています。

臨時保護者会でも、学校側は説明を拒否し、第三者委員会の調査を理由に回答を避けているため、保護者の不信感は増大しています。

爽彩さんの母親は、事件の真相を明らかにするために情報発信を続けていく決意を表明し、第三者委員会による事実解明の必要性を訴えています。

特に、爽彩さんの失踪直前にネットの友人に送ったLINEの内容や、「デート先生」に関する情報など、真相解明を求める声が強まっています。

えー、学校ってさー、なんでそんな隠すん? 爽彩ちゃんのママ、応援してるよ! ちゃんと真相解明してほしいし!

未来への教訓と課題

旭川いじめ凍死事件、解決のカギは?

隠蔽体質打破と組織的いじめ対策の徹底。

最後に、未来への教訓と課題について考えます。

この事件から何を学び、どうすれば同じ悲劇を繰り返さないようにできるのかを考察します。

✅ 2021年3月、北海道旭川市の公園で、中学2年生の広瀬爽彩さんが凍死しているのが見つかった。

✅ いじめが原因と認定されたものの、第三者委員会の調査姿勢に疑問が残る。

✅ 記事の全文を読むには会員登録が必要。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1222409第三者委員会の提言にあるように、学校や教育委員会だけでなく、外部の支援や介入も必要不可欠ですね。

組織的な対策を徹底し、二度とこのような悲劇が起こらないようにしなければなりません。

旭川のいじめ凍死事件は、学校、市教委、そして社会全体に、深い教訓を残しました。

第三者委員会は、外部の支援や介入の必要性を示唆し、学校や教育委員会だけの対応には限界があることを指摘しました。

いじめ問題解決のためには、学校の隠蔽体質を打破し、関係者が納得できるような説明責任を果たす必要があります。

爽彩さんの事件を風化させることなく、学校と市教委が連携し、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、組織的ないじめ対策を徹底することが求められています。

学校は、生徒の安全の確保という責務を再認識し、いじめ防止対策推進法に基づき、教職員がいじめの相談を受けた際の適切な対応、事実確認後に必要な措置を講じる必要があります。

この事件を通して、人として重要な想像力や反省の機会を育む教育の重要性が改めて問われています。

まー、学校も大変やろうけど、ちゃんと反省して、未来につなげんといかんね! 人として、当たり前のことやん。

この事件は、学校、教育委員会、そして私たち社会全体が、いじめ問題に対して真摯に向き合い、再発防止に努めるべきだということを強く訴えています。

💡 旭川いじめ凍死事件は、学校、市教委、社会全体に深い教訓を残し、第三者委員会の外部支援の必要性を示唆した。

💡 学校の隠蔽体質の打破、説明責任の徹底、組織的な対策の必要性が示され、人としての想像力と反省の機会を育む教育の重要性も問われた。

💡 学校は、生徒の安全確保の責務を再認識し、いじめ防止対策推進法に基づく適切な対応と措置を講じる必要がある。