日本語の歴史!漢字、ひらがな、カタカナ、その歩みを徹底解説!(歴史?)日本語表記の進化と多様性

3500年の時を超え、日本の文字文化は漢字伝来から花開いた! 古代、日本語を表現するため生まれた万葉仮名、そしてそこから生まれた優美なひらがなと、実用的なカタカナ。それぞれの誕生秘話と、日本語表現を豊かにしてきた歴史を紐解きます。女性たちの文学を育んだひらがな、仏教と共に発展したカタカナ。日本語が難しい理由も、その奥深さに触れれば納得!

ひらがなとカタカナの誕生とそれぞれの役割

女手と呼ばれたひらがな、その登場が文学に与えた影響は?

女流文学の発展に大きく貢献しました。

ひらがなとカタカナは、万葉仮名を簡略化して生まれた文字です。

それぞれ異なる目的と背景から誕生しました。

公開日:2025/07/26

✅ かな文字は、漢字を基に作られた日本独自の文字で、平仮名と片仮名の2種類があり、いずれも平安時代に使われ始めた。

✅ 平仮名は漢字の草書体を崩して作られ、女性の間で広まり「女手」と呼ばれた一方、片仮名は漢字の一部分を切り取って作られ、仏教の経典を訓読するために用いられた。

✅ 遣唐使の廃止後、日本は中国文化の影響を受けつつも独自の国風文化を発展させ、その中で日本語に合わせたかな文字が誕生した。

さらに読む ⇒ベリー学習教室出典/画像元: https://very-juku.net/20250726-kanamoji/ひらがなとカタカナの誕生は、日本語の表現力を大きく広げました。

女性や僧侶などの異なる層によって、それぞれの文字が発展していったのも興味深いですね。

ひらがなは、万葉仮名をさらに簡略化して9世紀頃に生まれました。

当初は女性の間で使われることが多く、「女手」とも呼ばれました。

ひらがなが普及したことで、女性による手紙や日記、和歌の執筆が活発になり、『枕草子』や『源氏物語』などの女流文学が発展しました。

一方、カタカナもほぼ同時期に生まれ、漢字の一部を簡略化したもので、主に僧侶が経典の読み方を記録するために用いられました。

ひらがなとカタカナは、それぞれ異なる目的と使用者の間で発展を遂げ、現代の日本語表記に不可欠な要素となりました。

あらまあ!女性がひらがなを作ったって、すごいわねえ!昔の人は賢かったのねえ。

ひらがなとカタカナの成り立ちと変遷

ひらがなのルーツは?漢字との関係は?

漢字の草書体から生まれました。

ひらがなとカタカナは、現在私たちが日常的に使っている文字です。

それぞれの成り立ちと変遷を詳しく見ていきましょう。

公開日:2023/07/11

✅ ひらがなは漢字を崩して作られた文字であり、平安時代に女性の間で使われ始め、明治時代の小学校令施行規則によって字形が統一されました。

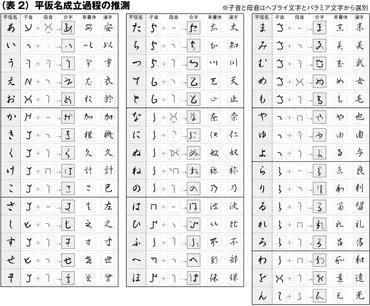

✅ ひらがなの原型もカタカナと同様に漢字の借字であり、カタカナは漢文に振り仮名をするために漢字の一部を簡略化して作られました。

✅ ひらがなとカタカナは日本語の表記に用いられ、小学校教育で最初に教えられる基本的な文字です。

さらに読む ⇒FUNDO出典/画像元: https://fundo.jp/285423ひらがなとカタカナの字形がどのようにして決まったのか、その過程を知ると、より深く文字に親しみが湧きますね。

ひらがなは、各文字が特定の漢字を崩して作られたものです。

「あ」は「安」、「い」は「以」など全ての文字に由来となる漢字が存在します。

これらの漢字の草書体が現在のひらがなの原型となっています。

1900年の「小学校令施行規則」により字体の統一が図られ、一音一字が標準となりました。

カタカナは、漢字の一部を簡略化したもので、片仮名とも書かれます。

このように、ひらがなとカタカナは、それぞれ漢字を基に異なる方法で生まれ、日本語の表現力を豊かにしました。

へー、ひらがなって、漢字の崩したやつなんか!なんか面白いね!

まとめ 日本語における文字の多様性と文化

日本語、なぜ難しい? 三つの文字を使い分ける理由とは?

役割が違うから。それぞれ異なる目的で使われてきた。

日本語の文字は、漢字、ひらがな、カタカナと多様性に富んでいます。

それぞれの文字が持つ役割と、文化的な背景について見ていきましょう。

公開日:2025/02/10

✅ 『いろは歌』の現代版と昔の文字(ひらがな、カタカナ、漢字)での全文が紹介されています。

✅ 『いろは歌』は、和歌として意味が込められており、現代語訳では「人生の無常」や「悟りの世界」を表現しています。

✅ 仏教の教えや、隠された暗号(「とが無くて死す」)の可能性についても触れられています。

さらに読む ⇒Moocota(モーコタ!)出典/画像元: https://www.moocota.com/irohanihoheto-uta-ichiranhyo/日本語の文字の多様性は、日本の文化を豊かにしてきました。

それぞれの文字が持つ役割を理解することで、日本語への理解が深まりますね。

日本語が難しい理由の一つは、漢字、ひらがな、カタカナの3種類の文字を使い分けている点にあります。

ひらがなは万葉仮名の草書体から、カタカナは漢字の一部を簡略化したものであり、それぞれ異なる目的で使用されてきました。

ひらがなは主に女性や和文に、カタカナは僧侶や漢文に使用され、その両方が現代まで残っているのは、それぞれの役割が異なっていたからです。

また、いろは歌は無常観や人生のはかなさを説いた和歌として知られており、日本語文化の一部として受け継がれています。

やっぱ日本語って、奥深いっちゃねー!色んな文字があって、面白いけん!

本日は、日本語の文字の歴史を振り返りました。

漢字、ひらがな、カタカナ、それぞれの成り立ちと役割を知ることで、日本語への理解が深まります。

💡 漢字は、日本語の基礎であり、語彙力を豊かにする上で不可欠です。

💡 ひらがなは、日本語の柔らかい表現を担い、女性文学の発展にも貢献しました。

💡 カタカナは、外来語や専門用語を表記し、現代の日本語を支えています。