ヒグマの食生活と共存への課題:多様な食性と人間活動の影響?ヒグマの食性、食糧事情、そして人間との関係性

恐ろしいだけじゃない!北海道のヒグマの食生活を徹底解剖! 雑食性で季節ごとに変化する食性、ドングリへのこだわり、そして人間との関係性… 糞の分析から判明した意外な食生活や、サケ減少による影響、人里への接近問題まで、ヒグマの実像に迫ります。知られざるヒグマの生態を知り、共存へのヒントを探ります。

💡 ヒグマは、季節や環境に応じて様々なものを食べる雑食性。食糧事情の変化に適応。

💡 ヒグマの糞の分析から、彼らの食生活を詳細に把握。サケ減少の影響も。

💡 人間活動がヒグマの食性に影響を与え、人里への接近を引き起こす可能性。

それでは、ヒグマの食生活に焦点を当て、その実態を詳しく見ていきましょう。

ヒグマの実像:食生活と多様な食糧への適応

ヒグマは何を食べる?食生活の秘密を教えて!

雑食性で、季節により新芽、昆虫、木の実などを食べる。

ヒグマは、北海道に生息し、その食生活は季節によって大きく変化します。

彼らは、雑食性であり、多様な食糧を求めています。

今回は、ヒグマの食性、年間サイクル、能力に焦点を当てます。

✅ 北海道ではヒグマは危険な存在として扱われる傾向があるが、プーさんのような愛らしいイメージとの二極化した認識が存在し、実像とかけ離れている。

✅ ヒグマは食性が幅広く、季節に応じて様々なものを食べる雑食性であり、消化効率の良い食物を重視する。特に、かつて主要な食料であった鮭が人間の経済活動により減少したことで、食糧事情が変化している。

✅ ヒグマの糞は食べたものによって異なり、消化状態や植物の種類によって臭いや形状が大きく変わる。肉食に適した消化器系を持つが、草食性のものも多く消化不良を起こすこともある。

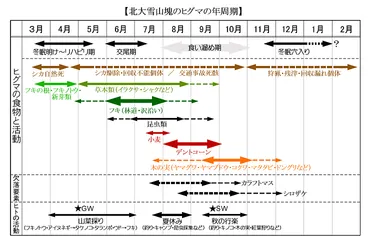

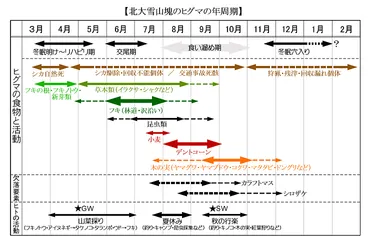

さらに読む ⇒羆塾(ひぐまじゅく)トップ――ヒトとヒグマの共生を目指してin北海道出典/画像元: http://www.beardog.jp/basic_nennshuuki.htmlヒグマは、食糧事情に合わせて柔軟に対応する能力を持っています。

特に、かつて主要な食料であった鮭が減少したことは、彼らの食生活に大きな影響を与えていると考えられます。

北海道に生息するヒグマは、恐怖の対象として扱われる一方で、その実像は複雑です。

本稿では、ヒグマの食性、年間サイクル、能力、そして一生に焦点を当て、その実態に迫ります。

ヒグマは雑食性であり、春には新芽、夏には昆虫や農作物、秋にはドングリなどの木の実や果実を摂取します。

食糧事情に応じて臨機応変に対応し、特にシカ、昆虫、サケに強い執着を示します。

えー、ヒグマって怖いイメージしかなかったけど、意外と色んなもん食べとるんやね! プーさんみたいで、ちょっとかわええやん!

ヒグマの食事:消化と糞便分析、そして食糧事情

ヒグマの食生活、糞から何が分かる?

食べたもの、消化状況、栄養価を推測できる。

世界自然遺産の知床に生息するヒグマの食生活を分析してみましょう。

彼らの食生活は、人間活動の影響を受けている可能性があり、特にサケの利用状況が注目されています。

✅ 世界自然遺産の知床に生息するヒグマは、サケを食べる割合が5%と非常に低く、これは河川開発や漁法によるサケの捕獲制限が影響している可能性がある。

✅ ヒグマの食性分析には、安定同位体比を用いた手法が用いられ、これは長期間の食生活を把握できるため、胃内容物や糞の分析よりも詳細な情報が得られる。

✅ 知床のヒグマは、子育て中のメスや子供はサケをほとんど食べず、一方、開発の少ない地域ではサケの利用割合が高いことから、人間活動がヒグマの食性に影響を与えていることが示唆された。

さらに読む ⇒CoSTEP - 北海道大学 高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門出典/画像元: https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/4072ヒグマの食生活を理解する上で、糞の分析は非常に有効です。

未消化の植物の有無や、食べたものによって糞の色、匂い、形状が異なることから、彼らの食生活を推測することができます。

ヒグマの食生活は、季節によって大きく変化します。

食性調査には、糞の分析が有効です。

糞の色、匂い、形状から食べたものを推測でき、未消化の植物の有無も分かります。

セリ科の植物を食べればハーブのような香りがし、マタタビを食べればキウイのような印象を受けることもあります。

消化効率を考えると、栄養価の高い食物を摂取することが重要で、ヒグマは肉食に適した消化器系を有し、サケは古くから重要な食糧源でした。

しかし、近年、サケの減少が食糧難に繋がるケースも存在します。

ヒグマの食生活って、人間と一緒で結構グルメなんやね! 糞の色とか匂いで何食べたか分かるって、ちょっと面白いな!

次のページを読む ⇒

ヒグマの食生活と人里への接近の関係を解説。ドングリ豊凶が出没に影響、餌付けや食べ残しは危険!ゴミの持ち帰りが重要です。