ヒグマの食生活と共存への課題:多様な食性と人間活動の影響?ヒグマの食性、食糧事情、そして人間との関係性

恐ろしいだけじゃない!北海道のヒグマの食生活を徹底解剖! 雑食性で季節ごとに変化する食性、ドングリへのこだわり、そして人間との関係性… 糞の分析から判明した意外な食生活や、サケ減少による影響、人里への接近問題まで、ヒグマの実像に迫ります。知られざるヒグマの生態を知り、共存へのヒントを探ります。

食糧資源と行動範囲:ハイマツの実の豊凶とヒグマの出没

ヒグマ出没、ハイマツの実の豊凶とどんな関係?

食資源の豊凶が出没数に影響する。

今回は、食糧資源の豊凶とヒグマの行動範囲の関係を探ります。

特に、ハイマツの実の豊凶とヒグマの出没数との関係に注目し、その影響について考察していきましょう。

✅ ヒグマは北海道に生息し、知床半島では個体識別が進んでおり、外見的特徴やDNA分析で個体を特定している。

✅ ヒグマは季節ごとに食性が異なり、春は冬眠明けで弱ったエゾシカや植物を食べ、夏は繁殖期と子別れがあり、果実や昆虫も食べる。

✅ 秋は食欲の季節で、魚やドングリ、果実を大量に食べ、冬眠に備える。冬は冬眠期間となる。

さらに読む ⇒知床のひぐま|北海道出典/画像元: https://brownbear.shiretoko.or.jp/seitai/ヒグマの行動範囲は、食糧資源の豊凶に大きく左右されます。

ハイマツの実が豊富であれば、ヒグマは広範囲を移動する必要がなくなります。

今後の調査で、より詳細な関連性が解明されることを期待しています。

ヒグマの行動範囲と人里への接近は、食資源の豊凶と深く関連しています。

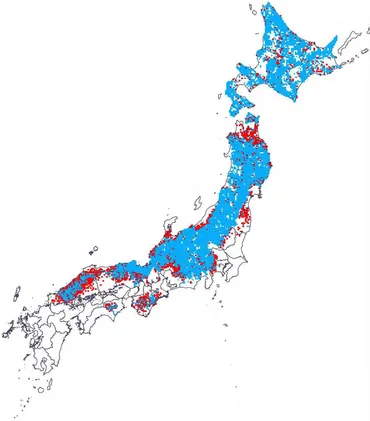

環境研究総合推進費を活用した研究では、ハイマツの実(球果)の豊凶とヒグマの出没の関係が調査されています。

知床半島では、ハイマツが生育しやすく、ヒグマにとって重要な食資源となっています。

過去の調査では、ハイマツの豊凶と出没数の関連性が確認されましたが、必ずしも一致しないケースもあります。

これは、場所や標高による豊凶の違い、球果の落下などの要因が影響していると考えられます。

今後は、複数地点での調査を行い、より詳細な関連性を解明する予定です。

あらまあ!ヒグマちゃんも、食べ物があるかないかで、お出かけする場所が変わるってことね!まるで、あたしみたいだわ!

クマ牧場でのヒグマ:食生活と順応性、そして注意点

ヒグマの食生活、何に注意すべき?

餌付け・食べ残しによる人里への接近に注意!

登別クマ牧場でのヒグマの食生活を紹介します。

クマ牧場でのヒグマは、どのようなものを食べ、どのように人間との関係を築いているのでしょうか。

注意点も含めて見ていきましょう。

公開日:2025/02/02

✅ 北海道旅行12日目に、襟裳岬から登別へ向かう途中で平取温泉に宿泊し、翌日に登別クマ牧場を観光しました。

✅ ロープウェイで山頂へ行き、子グマたちの愛らしい姿を観察したり、クマのショーを観覧したり、餌やり体験をしました。

✅ 園内にはアイヌ民族の世界観を体験できるエリアもあり、約2時間の滞在で登別地獄谷と合わせて観光することも可能です。

さらに読む ⇒ 旅小町(たびこまち)出典/画像元: https://tabikomachi.com/beer-noboribetsu/ヒグマは、非常に順応性の高い動物です。

クマ牧場でのエサやり体験は、彼らの食生活を垣間見る良い機会となります。

しかし、人間の食べ物を覚えることによる問題も認識しておく必要があります。

9月には、のぼりべつクマ牧場で「ヒグマの食生活」が紹介されました。

ヒグマは草食傾向の強い雑食動物で、普段食べるものの7〜8割は植物質です。

ドングリの食べ方にも個性が現れ、皮ごと食べる個体や、皮だけ残す個体もいます。

ヒグマは順応性が高く、北海道には存在しないバナナも繰り返し与えるうちに食べるようになりました。

しかし、人間の食べ物の味を覚えて人里に近づく問題は深刻です。

観光客による餌付けや食べ残しが原因で、人身被害や駆除に繋がる可能性があり、注意が必要です。

クマ牧場では、サケのおやつが人気です。

えー、クマ牧場行きたーい! えさやりとか、めっちゃ楽しそう! でも、人間の食べ物覚えちゃうと、困ることもあるんやね…。

ヒグマと人間:食生活の現状と共存への課題

ヒグマ出没増加!原因と対策は?🐻

ドングリ不足とゴミ問題。持ち帰り徹底!

ツキノワグマの食生活に関する研究結果から、ヒグマの食生活と人間との共存について考えます。

食生活における性別や年齢による違い、そして人間活動の影響について考察しましょう。

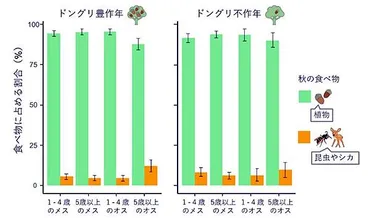

✅ 東京農工大学などの研究グループが、ツキノワグマの食生活について、性別や年齢、ドングリの豊凶によって異なることを初めて明らかにした。

✅ 夏には、オスや成体のクマがニホンジカを多く食べ、秋にはメスや若いクマはドングリ不作時に昆虫を多く食べる傾向があることが判明した。

✅ 人里に出没するクマの捕殺を防ぐためには、生ゴミや果樹の放置を防ぐなどの対策を講じ、ツキノワグマの生態をさらに解明することが重要である。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20200527_01/ヒグマの食生活は、人間の行動と密接に関わっています。

食べ物の管理、ゴミの処理など、私たち人間が意識することで、人里での遭遇を減らし、共存への道を探ることができます。

今秋、北海道ではヒグマの目撃情報が相次ぎました。

その一因として、ミズナラなどのドングリ類の結実状況が悪く、ヒグマの行動範囲が広がっていることが挙げられます。

専門家は、食べ物が少ないからといってヒグマが凶暴化するわけではないと指摘し、これまでヒグマが活動しなかった場所での遭遇による摩擦が人身被害につながると警鐘を鳴らしています。

ヒグマは雑食性で、大きな犬歯で肉を食べる一方、奥歯では野草や木の実をすり潰して食べます。

農作物や果物も好み、トウモロコシやドングリを器用に食べることが出来ます。

人間の食べ残しを捨てると、その味を覚えたヒグマが人里に近づく可能性があり、山や川でのゴミの持ち帰りが重要です。

ヒグマって、犬歯とか奥歯とか、色んなもん持っとるんやね! てか、食べ残し捨てたらあかんって、マジでそれな!

ヒグマの食生活は、人間活動と密接に関わっています。

彼らの多様な生活を知り、共存していくために、私たちができることを考えていくことが重要ですね。

💡 ヒグマは、多様な食性を持つ雑食動物であり、季節や環境に応じて食生活を変化させる。

💡 人間活動がヒグマの食性に影響を与え、人里への接近や個体数に影響を及ぼす可能性。

💡 ヒグマとの共存のためには、食糧管理やゴミの処理など、人間の意識改革が不可欠である。