自動車税制の見直しはどうなる?自動車税制と走行距離課税の行方とは?自動車税制の現状と走行距離課税導入への動き

日本の自動車税制が岐路に立っています。複雑な税体系、EVシフトへの対応遅れ、高すぎる税負担… 業界は2025年税制改正で抜本的な見直しを要求。走行距離課税導入のメリット・デメリット、プライバシー問題、税収中立性の確保など、課題も山積。将来のモビリティ社会を見据え、公平で持続可能な税制構築への道を探ります。

走行距離課税のメリットとデメリット

走行距離課税、導入のメリットとデメリットは何?

公平性、環境負荷への対応。負担増、プライバシー問題。

走行距離課税は、税収の安定化や公平な税負担というメリットがある一方、課題も存在します。

導入には慎重な議論が必要です。

公開日:2025/04/23

✅ 燃料税などの税収減少に対応するため、政府は新たな財源として走行距離に応じた「走行税」の導入を検討している。

✅ 走行税は、ニュージーランドやアメリカなど一部の国で既に導入されており、日本でも2018年頃から議論が開始されている。

✅ 自動車メーカーは走行税に反対しており、導入には慎重な議論が必要とされている。

さらに読む ⇒プロに任せる、自動車フリマ(車の個人売買)。カババ出典/画像元: https://www.car-byebuy.com/column/article/3209/走行距離課税は、メリットとデメリットがあり、導入にあたっては、様々な課題をクリアする必要があります。

慎重な検討が求められます。

走行距離課税の導入には、ガソリン車と電気自動車の税負担の公平化や、走行距離に応じた税負担というメリットが考えられます。

これにより、環境負荷に応じた税負担も可能となり、外部性の問題に対応できる可能性があります。

一方、移動距離の多い人や物流業界への負担増、プライバシーの問題といったデメリットや課題も存在します。

導入にあたっては、正確な走行距離の把握方法や初期投資・運用コスト、プライバシーへの配慮、EV普及への影響といった課題が挙げられます。

ほっほっほ、走行距離課税ですって?ワシなんか、毎日旅に出るから、課税額が大変なことになりそうじゃわい!

走行距離課税の導入に向けた検討事項

走行距離課税導入、成功の鍵は?

税収中立性確保と欧州事例の分析。

走行距離課税導入にあたっては、税収中立性の確保が重要です。

車種や地域性による税負担額を試算し、導入可能性を分析することも重要です。

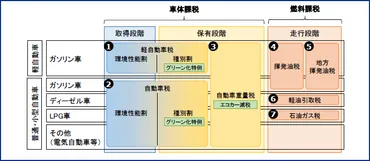

✅ 現行の自動車関係諸税の課題として、税制の複雑さや電気自動車・シェアリングサービスへの対応の遅れが指摘されており、外部性を考慮した走行距離課税への移行が検討されている。

✅ 走行距離課税は、カーシェアや電気自動車を含むあらゆる自動車に適用でき、走行距離に応じた課税だけでなく、場所や時間帯に応じた税率設定により、騒音や大気汚染などの負の外部性への対応も可能である。

✅ 本稿では、国内外の事例を踏まえ、日本で走行距離課税を導入した場合の税収試算ツールを用いた分析を行い、車種や地域性による税負担額を試算し、その課題と可能性を考察する。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2020/articles_0104.html税収中立性の確保と、地域性や車種ごとの税負担額の試算は、走行距離課税導入における重要な要素です。

欧州の事例も参考になります。

走行距離課税を導入するにあたっては、税収中立性の確保が重要です。

税率を走行場所や時間帯に応じて調整できる可能性もあり、欧州の事例が参考になります。

また、税収予測ツールを構築し、車種や地域性ごとの税負担額を試算して、導入可能性を分析することも重要です。

外部性を考慮した走行距離課税への移行も提案されています。

本稿では、こうした課題を踏まえ、今後の検討に必要な視点を提供しています。

税率、走行場所、時間帯によって変わるとか、ほんまややこしすぎるやん!もうちょっとシンプルにしてほしいわー!

今後の展望

自動車税制、2025年改正で何が変わる?走行距離課税って何?

走行距離課税導入が議論。詳細は未定、動向注目。

自動車業界は、税制改正に向けて様々な提案を行っています。

走行距離課税は、今後のモビリティ社会を左右する重要なテーマです。

公開日:2024/10/02

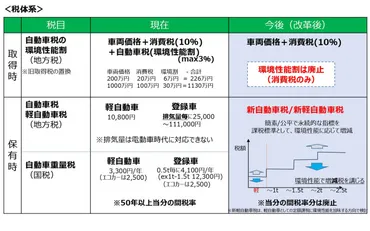

✅ 自工会は、自動車税制の抜本的な見直し案を発表し、取得時の車体課税を消費税に一本化、保有時の課税を重量ベースとし、環境性能に応じた増減の仕組みを提案。

✅ この改革案は、簡素化と負担軽減を前提とし、CO2削減とモビリティの進化に対応した公平な税制を目指しており、2026年以降の短中期的な改革と、2030年代以降の長期的な改革の方向性を示している。

✅ 改革の3本柱として、車体課税の変更、保有税の変更、モビリティの受益に応じた新たな課税・負担の枠組みの導入が挙げられている。

さらに読む ⇒Car Watch出典/画像元: https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1628370.html自動車業界の要望を踏まえ、今後の税制改革の動向を注視していく必要があります。

持続可能なモビリティ社会の実現に向けた議論が重要です。

自動車業界は、2025年の税制改正に向け、取得時、保有時、走行時の各段階での税制見直しを要望しており、街頭活動などを通じて機運醸成を図っています。

走行距離課税は、安定的な財源確保に加え、外部性への対応という利点がある一方、税負担者の公平性や税収中立性の確保が重要です。

2025年6月時点では導入時期などの詳細は未定ですが、一部の国や地域では既に導入されており、今後の動向が注目されています。

自動車税制の行方は、持続可能なモビリティ社会の構築に向けた試金石となります。

いやー、自動車税制って、ほんま奥深いっすね!未来の車社会がどうなるか、楽しみっすね!

本日は、自動車税制と走行距離課税について解説しました。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 自動車税制は複雑で、EVシフトへの対応が課題であり、抜本的な見直しが求められています。

💡 走行距離課税は、税収確保と公平な税負担を目指しますが、プライバシーなどの課題も存在します。

💡 自動車業界は、2025年の税制改正に向けた要望を出し、今後のモビリティ社会を左右する議論が展開されています。