日本の文字文化の歴史:漢字、仮名、音読みの謎?漢字、仮名、音読みの歴史的変遷

漢字、ひらがな、カタカナ…多様な文字が織りなす日本の文字文化。中国伝来の漢字から始まり、万葉仮名、ひらがな、カタカナへと発展。呉音と漢音、二つの音読みが日本語の表現を豊かに。近代のローマ字導入、そして常用漢字表の制定まで。日本語は、漢字の奥深さ、そして多様な表現力を持つ、世界でも稀有な言語。沖森卓也氏の『日本漢字全史』と共に、その歴史と魅力を紐解く。

💡 日本における文字文化は、中国からの漢字伝来から始まり、その後の仮名の発展へと繋がりました。

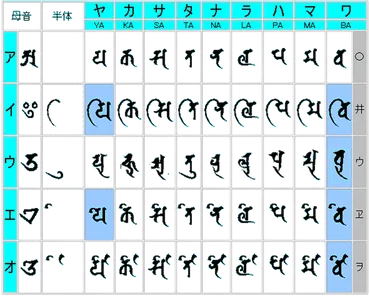

💡 漢字の音読みには呉音、漢音、唐音があり、それぞれ中国の発音の違いを反映しています。

💡 近代には、活版印刷や学校教育を通じて文字が普及し、現代の日本語へと繋がりました。

日本の文字文化は多様な文字体系と複雑な歴史を持っています。

この章では、文字の起源と歴史的背景を紐解いていきましょう。

日本の文字文化の黎明と発展

日本の文字の起源は?漢字から発展した文字とは?

漢字から万葉仮名、ひらがな、カタカナが発展。

日本の文字文化は、5世紀に中国から伝来した漢字から始まりました。

当初は装飾的な役割でしたが、徐々に上流階級に広まり、教育の基盤となりました。

この章では、漢字伝来から仮名誕生までの過程を詳しく見ていきます。

✅ 縄文人の起源を探るため、最新の研究結果と過去の研究を比較検討し、縄文人のDNAが南と北からの人々の混血によって形成された可能性を示唆しています。

✅ 縄文人のDNAは、モンゴル系、ツングース系、朝鮮人、中国人などと共通する部分と、マレーシアやラオスの古代人(アンダマン諸島の人々に近い)との関連性を持つ部分から構成されていることを解説しています。

✅ 縄文人の起源を理解するためには、チベットやアンダマン諸島だけでなく、東南アジアの古代人との関連性も考慮し、より広い視野で研究を進める必要があると提言しています。

さらに読む ⇒日本語の意外な歴史出典/画像元: http://www.jojikanehira.com/archives/13864894.html縄文人のDNA分析に基づいた新しい考察、興味深いですね。

東南アジアの古代人との関連性も視野に入れることで、より多角的な視点での研究が進むことを期待します。

日本の文字文化は、4つの主要な文字体系を中心に発展してきました。

始まりは、5世紀に中国から伝来した漢字です。

当初は装飾的な役割でしたが、渡来人を通じて徐々に上流階級へ広がり、役人への漢字教育が進みました。

7世紀には漢字教育機関が設置され、万葉仮名、カタカナ、そしてひらがなが誕生する基盤となりました。

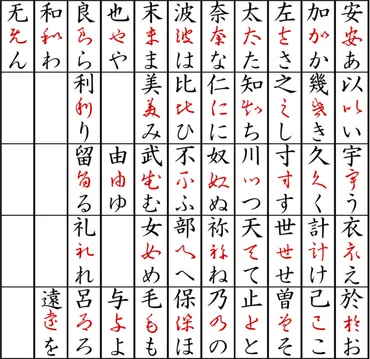

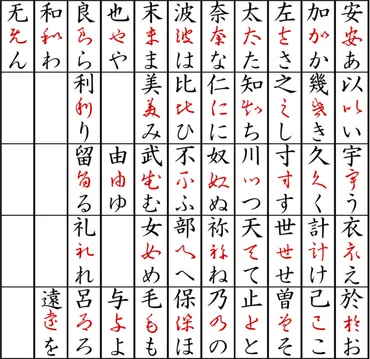

万葉仮名は、漢字の音や訓を借りて日本語を表記する方法で、地名や固有名詞の表記に使われ、音仮名と訓仮名が存在しました。

この万葉仮名が、のちのひらがなとカタカナの発展に大きく影響を与えました。

えー、漢字ってそんな昔からあったんや!めっちゃ意外やん?なんか、すごい歴史を感じるわ〜!

仮名の誕生と多様な役割

ひらがなとカタカナ、誕生の背景と役割は?

ひらがなは草書体、カタカナは漢字から生まれました。

仮名の誕生は、日本語表記に大きな革新をもたらしました。

万葉仮名から派生したひらがなとカタカナは、それぞれ異なる役割を果たし、日本語表現を豊かにしました。

この章では、仮名の誕生と、その多様な役割について見ていきましょう。

✅ 現代の日本語は漢字かな交じり文が主流で、ひらがなが多く使われる。仮名にはカタカナとひらがなの2系統があり、カタカナは外来語表記や高速な読み取りに貢献している。

✅ 仮名の起源は「仮字」からのもので、「借りる」という意味を持つ。広辞苑では「仮名」と「仮字」の使い分けがあり、漢字を借りて日本語を表記する際に「当字」と「あて字」の区別がある。

✅ 片仮名は江戸時代以前から存在し、漢文の傍訓として使われていた。一方、平仮名は鎌倉時代以降に漢字を崩した変体仮名が使われるようになり、明治時代まで文章の読み方が統一されていなかった。

さらに読む ⇒仮名出典/画像元: http://mikeo410.minim.ne.jp/cms/~shapekana仮名の使い分け、特にカタカナとひらがなの役割の違いがよく分かりました。

外来語表記だけでなく、表現の幅を広げる役割も担っているんですね。

万葉仮名の発展から、ひらがなとカタカナが生まれました。

ひらがなは草書体から派生し、主に女性の間で日常的な文章に使われるようになり、日本語の助詞や助動詞、柔らかい音の言葉の表記に用いられました。

一方、カタカナは漢字の一部を簡略化して作られ、外来語や注釈、強調したい部分の表記に活用されました。

これら二つの仮名文字は、書道芸術においても独自の美学を育み、表現方法を豊かにしました。

その後、鎌倉時代には武士や庶民にも文字が広がり、江戸時代には活版印刷技術の発展により文字の流通が加速しました。

ま、仮名がなかったら、今の日本語ってめっちゃ味気ないもんな!カタカナとか、ちょっとカッコつけてる感じもするし、ええやん!

次のページを読む ⇒

漢字の音読みと日本語への影響を解説!呉音・漢音の違い、歴史的変化、そして現代の漢字文化まで。奥深い漢字の世界を紐解きます。