日本の文字文化の歴史:漢字、仮名、音読みの謎?漢字、仮名、音読みの歴史的変遷

漢字、ひらがな、カタカナ…多様な文字が織りなす日本の文字文化。中国伝来の漢字から始まり、万葉仮名、ひらがな、カタカナへと発展。呉音と漢音、二つの音読みが日本語の表現を豊かに。近代のローマ字導入、そして常用漢字表の制定まで。日本語は、漢字の奥深さ、そして多様な表現力を持つ、世界でも稀有な言語。沖森卓也氏の『日本漢字全史』と共に、その歴史と魅力を紐解く。

漢字の音と変遷

呉音と漢音、日本語の音読みを分けた決定的な違いは?

伝来経路と使用される場面が異なります。

漢字の音読みは、日本語の発音に大きな影響を与えました。

呉音、漢音、唐音の3種類があり、それぞれ中国の異なる時代の発音を反映しています。

この章では、音読みの多様性と、その歴史的背景について解説します。

✅ 音読みには呉音、漢音、唐音(宋音)の3種類があり、それぞれ中国の異なる時代(地域)の発音を基にしている。

✅ 呉音は5~6世紀の呉の地方の発音で、仏教関連や生活に根付いた言葉に多く、漢音は7~8世紀の呉より北の地方の発音で、音読みの中で最も多く使われる。

✅ 唐音(宋音)は10世紀以降の発音で、禅宗や貿易を通じて伝わり、体系的ではなく、特定の言葉に使われることが多い。

さらに読む ⇒日本語教育ナビ | 日本語教育に携わる方・日本語教師を目指す方のためのサイト出典/画像元: https://japanese-language-education.com/goon_kanon_touon/呉音、漢音、唐音の違いについて、それぞれの特徴がよく分かりました。

中国の発音の変化が、日本語の音読みにも影響を与えているんですね。

漢字は日本語の音読みにも大きな影響を与えました。

特に、呉音と漢音という二つの音読み体系が重要です。

呉音は6世紀に百済経由で伝来し、仏教用語や日常語に多く用いられました。

一方、漢音は遣唐使によってもたらされ、学術的な場や儒学の普及とともに勢力を増しました。

これらの音の違いは、中国語の発音の歴史的・地域的な変化を反映しており、音韻変化の規則性も存在します。

例えば、呉音の you は漢音の ei に対応するなど、言語の史的変化における規則性が見られます。

わしは呉音とか漢音とか、そんな難しいことよう分からんわ!でも、色んな音があるってのは、面白いもんじゃのう。言葉って奥が深いわい。

近世・近代の文字文化と現代日本語

日本語の複雑さを物語るポイントは?

漢字、カナ、ひらがなの多様な文字体系と複数の読み方。

近代以降、文字は社会全体に浸透し、現代日本語の基盤となりました。

学校教育や活版印刷の普及、そして政府による漢字の整備が進められました。

この章では、近世・近代における文字文化の変遷と、現代日本語への影響について解説します。

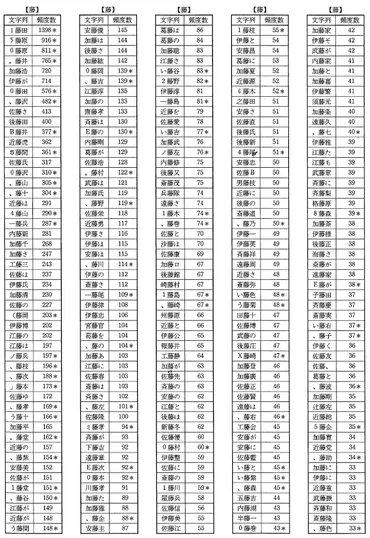

✅ 現在の常用漢字表は、文部科学大臣の諮問を受けて文化審議会国語分科会が検討し、国民からの意見募集などを経て答申としてまとめられ、内閣告示として実施された。

✅ 常用漢字の選定は、使用頻度が高く、熟語を構成する力の高い漢字が中心に行われた。

✅ 漢字仮名交じり文の読み取りの効率性を高める観点や、固有名詞、社会生活上必要な漢字も考慮された。

さらに読む ⇒文化庁ホームページ出典/画像元: https://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/kotoba/kotoba_010.html常用漢字表の変遷やローマ字の導入など、政府による文字の整備について、詳しく解説していただきありがとうございます。

時代と共に変化していく様子がよく分かりました。

幕末には新聞や雑誌が出版され、明治時代の学校教育によって全国民に漢字教育が行われるようになりました。

日本語独自の漢語も多数作られました。

その後、1946年には当用漢字表が公布され、1981年には常用漢字表が公布、2010年には改定が行われるなど、政府による漢字の整備も進みました。

近代にはローマ字も導入され、日本語の発音をアルファベットで表記する方法として普及しました。

漢字は、和語に当て字として用いられ、意味の濃淡が様々な意義を生み出すこととなりました。

日本語は、漢字、カタカナ、ひらがなの多様な文字体系、そして複数の読み方を持つ、世界でも複雑な言語の一つです。

へー、漢字って色んな時代で変わっとるんやね!うちらが当たり前に使ってる漢字も、色んな人の努力で今の形になったんやなって思うと、ちょっと感動やわ!

漢字の多面性と現代への影響

日本語の漢字、表意?表音?どんな表現を可能にするの?

表意・表音を兼ね、多様な表現を可能にする。

漢字は、単なる表意文字ではなく、日本語表現に深みを与える要素として機能しています。

あて字や異字同訓など、漢字の使い方には多様性があり、日本語の表現力を豊かにしています。

この章では、漢字の多面性と、現代への影響について考察します。

公開日:2025/01/01

✅ 日本語の漢字使用は、中国から借用した漢語だけでなく、日本で作られた言葉に漢字を当てたものも含まれ、漢字本来の意味と日本語の意味が必ずしも一致しない場合がある。

✅ 「あて字」には、意味に関係なく音や訓を借りて表記するものと、音を借りて表記するものがあり、地名などに見られるように、字音を融通させたり、意味を複線的に生み出す工夫が凝らされることがある。

✅ 日本語における漢字は、本来の意味とは異なる和語に漢字を当てて使われることが多く、その意味合いには濃淡があり、様々な解釈がなされてきた。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/jinbun/article/15566871漢字の字義と語義のずれや、あて字の多様性について、興味深い解説でした。

日本語における漢字の奥深さを改めて感じました。

日本語における漢字は、単なる表意文字ではなく、表音文字としても機能し、様々な表現を可能にしています。

例えば、漢字の字義と語義のずれは、日本語と漢字の文化的な違いに起因し、本来の意味とは異なる解釈が生じることもあります。

音を借りる「あて字」は合理的ですが、字形や字義の不適切さが問題になる場合もあります。

地名の表記における工夫や、意味の複線的な表現は、漢字に多様な意味づけを与えます。

沖森卓也氏の著書『日本漢字全史』では、漢字の歴史と多様な使われ方を解説し、漢語には中国由来と日本で作られたものがあること、そして漢字が日本語の表現に深みを与えていることを強調しています。

いやー、漢字って奥深いっすね!あて字とか、マジで天才の発想っしょ!日本語って、やっぱ表現力ハンパないっすよね!

日本の文字文化は、漢字伝来から始まり、仮名、音読みの変遷を経て、現代の日本語へと繋がりました。

それぞれの文字が独自の役割を果たし、日本語表現を豊かにしてきましたね。

💡 漢字は、中国から伝来し、日本語の表記に大きな影響を与え、音読みの多様性をもたらしました。

💡 仮名の誕生は、日本語の表現力を飛躍的に向上させ、ひらがなとカタカナがそれぞれの役割を果たしました。

💡 現代の日本語は、漢字、仮名、音読みの多様な要素が融合し、豊かな表現力を生み出しています。