高濱正伸が語る、子どもの自立を促す教育とは?花まる学習会代表 高濱正伸氏の教育論:自立を育む親の役割とは?

「メシが食える大人」を育てる花まる学習会。高濱正伸氏が幼児教育で培うのは、思考力、野外体験、そして「見える・詰める・遊ぶ」力! 2025年9月1日問題にも向き合い、子どものメンタルヘルスをサポート。自立に必要なのは、揺るぎない哲学とレジリエンス、そして確かな知力。子どもたちの未来を切り開く、花まる学習会の教育理念に注目!

9月1日問題と子どものメンタルヘルス

9月1日問題、子どもを救うには?花まるグループの対策とは?

SOS合言葉、レジリエンス育成、早期発見を!

9月1日問題、子どものメンタルヘルスに関する花まるグループの取り組みについて解説します。

問題提起だけでなく、具体的な解決策にも言及します。

✅ 花まるグループは、2025年8月21日に「9月1日問題」をテーマとした記者向け説明会を開催し、子どもの自殺問題とメンタルヘルスについて議論しました。

✅ 精神科医の蟹江絢子氏が、9月1日に子どもが自殺しやすくなる背景として、生活リズムの乱れや学校・家庭・対人関係の課題を挙げ、SOSを出しやすい環境づくりやレジリエンス(回復力)を育む重要性を解説しました。

✅ 説明会では、受験勉強の最前線についても触れられ、高濱正伸氏は、親の過干渉によるレジリエンス低下を指摘し、野外体験などを通じた困難を乗り越える経験の重要性を提言しました。

さらに読む ⇒大宮経済新聞出典/画像元: https://omiya.keizai.biz/release/456097/9月1日問題って、ほんまに深刻やね。

もっと、子どもたちがSOSを出しやすい環境を作らなあかんね。

花まるグループは、2025年8月21日に「9月1日問題」に関する記者説明会を開催し、子どものメンタルヘルスについて解説しました。

精神科医の蟹江絢子氏と共に、長期休暇明けに子どもの自殺が増加する背景にある課題を分析し、早期のSOSを可能にするための具体的な取り組みを提示しました。

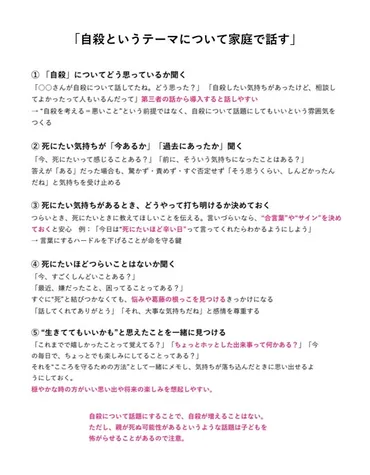

具体的には、「自殺」や「生と死」について話題にすること、つらい気持ちを否定せずに受け止めること、SOSを出すための合言葉を決めることなどが含まれます。

また、過保護な環境下でのメンタル不調を防ぐために、野外体験や合宿などの経験を通じて、子どものレジリエンス(回復力)を育むことの重要性を強調しました。

まあ、自殺未遂とか、昔はよくあったもんじゃ。子供は、もっと、外で遊んで、苦労せんと、ダメじゃよ。

高濱正伸氏のリクルートへの期待と自立を支える力

高濱正伸が重要視する、変化を生き抜く力とは?

哲学、レジリエンス、基礎知力です。

高濱正伸氏が考える、自立した大人になるために必要な力とは何かを解説します。

リクルートへの期待についても触れます。

公開日:2022/06/07

✅ 自立した大人になるために必要な力は、基礎学力と強み。基礎学力は小学校から高校レベルまで、特に漢字を重視。強みには人間性、感受性、専門性の3つがあり、協働して生きる時代に向けて重要。

✅ 子どもの強みの見極めは焦らず、中3くらいまで待つ。幼少期から強みを発揮する人もいるが、焦らず子どもの興味や没頭する様子を見守ることが大切。くだらないことでも中断させないで様子を見る。

✅ 子どもの成長には保護者の言葉遣いが影響。正しい言葉を使うこと、子どもの誤りを訂正することが重要。高学歴な親の子どもが高い学力を持ちやすいのは、言語環境が良いからとも言える。

さらに読む ⇒CHANTO WEB|働く女性・ママのメディア出典/画像元: https://chanto.jp.net/articles/-/281515?display=b基礎学力と強み、めちゃくちゃ大事やん! 揺るぎない哲学にレジリエンス、もはや最強やん!。

高濱正伸氏は、リクルートの企業文化を高く評価し、その事業推進力と革新性に期待を寄せています。

花まる学習会では、「自立・自活できる大人」を育てることを目指し、主体性と哲学と知力の重要性を説いています。

子どもたちの自立には、小学校から高校までの基礎学力と、人間性、感受性、専門性の3つからなる「強み」が必要だと強調しています。

特に、変化の激しい現代社会を生き抜くためには、揺るぎない哲学と変化を乗り越えるためのレジリエンス、そして基礎知識に基づいた知力が必要だと考えています。

自立に必要な力が明確で分かりやすい! あたしも、もっと勉強しよっかなー!

高濱正伸氏の教育論は、子どもの自立を育むためのヒントに溢れていましたね。

親として、社会全体として、子どもたちの成長を支えていくことが大切だと感じました。

💡 高濱正伸氏は、子どもの「好き」を伸ばし、自己肯定感を育む重要性を説きました。

💡 親は子どもの成長を支えるために、言葉遣いや関わり方に注意することが大切です。

💡 社会全体で、子どものメンタルヘルスを守り、自立を支援する環境づくりが求められます。