日本語の文字の歴史!漢字、ひらがな、カタカナの変遷と未来への展望?日本語の文字の起源と発展:万葉仮名から現代の文字体系へ

日本の言葉を彩る文字たちの壮大な物語。漢字伝来から始まった日本語の文字は、万葉仮名、ひらがな、カタカナへと進化し、表現力を豊かにしてきました。それぞれの文字が持つ役割、誕生秘話、そして現代での使われ方を通して、日本語の奥深さを紐解きます。子供たちの学習意欲を刺激する、魅力あふれる文字の世界へ。

💡 漢字伝来からひらがな、カタカナの誕生までの流れを解説します。それぞれの文字の役割と歴史的背景を理解しましょう。

💡 ひらがなとカタカナの具体的な使用例と、現代の日本語における役割を探求します。文字の使い分けの面白さを感じてください。

💡 日本語の文字体系の未来について考察します。多様な文字がどのように共存し、発展していくのかを考えます。

文字の歴史を紐解き、各章で漢字、ひらがな、カタカナの誕生と発展、そして多様な文字体系と現代の日本語について詳しく見ていきましょう。

漢字の伝来と万葉仮名の誕生

日本語の文字の起源は?漢字導入の次に何が?

万葉仮名!ひらがなとカタカナの起源。

漢字の伝来は、日本の文化に大きな影響を与え、日本語の表記方法に革新をもたらしました。

万葉仮名の登場は、日本語の表現力を豊かにし、その後のひらがな・カタカナの成立に繋がります。

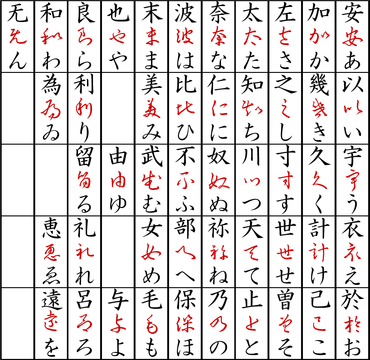

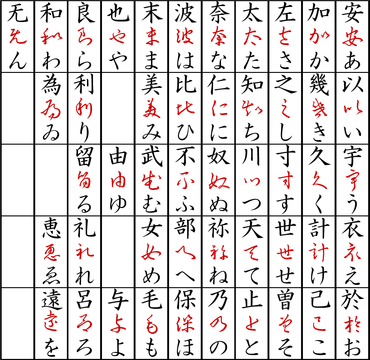

✅ 万葉仮名とは、漢字の音を借りて日本語の音を表す表記法で、奈良時代に用いられ、ひらがな・カタカナ成立以前の日本語表記に重要な役割を果たした。

✅ 万葉仮名は、漢文の中で固有名詞を表記するために使われ始めたと考えられ、のちに日本語の音を表すためにも用いられるようになり、万葉集などの文学作品に見られる。

✅ 平仮名と片仮名は、万葉仮名を簡略化して作られたものであり、万葉仮名は日本語の音韻史研究においても重要な資料となっている。

さらに読む ⇒旅する応用言語学出典/画像元: https://www.nihongo-appliedlinguistics.net/wp/archives/9638万葉仮名が日本語表記の基礎を築いたというのは、興味深いですね。

漢字の音を借りて日本語を表現する工夫は、当時の人々の言語に対する探求心を感じさせます。

日本語の文字の歴史は、漢字の伝来から始まりました。

紀元3世紀には既に漢字が認識されていたと推測され、6~7世紀には中国や朝鮮半島から儒教や仏教と共に漢字が本格的に導入されました。

しかし、漢字だけでは日本語を表現しきれないという問題が生じ、その解決策として漢字の音を借りて日本語を表記する「万葉仮名」が登場しました。

万葉仮名は、7世紀には既に存在し、『古事記』や『万葉集』で用いられ、最終的にひらがなとカタカナの起源となりました。

えー、万葉仮名ってめっちゃ古い!昔の人も、自分たちの言葉を表現するのに苦労してたんだねー。すごい。

ひらがなとカタカナの誕生と役割

ひらがなとカタカナ、誕生の背景と用途の違いは?

ひらがなは日常、カタカナは注釈・外来語。

平安時代に入ると、仮名文字であるひらがなとカタカナが誕生し、日本語の表現はさらに多様化しました。

それぞれの文字がどのような背景で生まれ、どのような役割を果たしたのでしょうか。

公開日:2021/07/02

✅ 平安時代の貴族は、漢字と共に「仮名」と呼ばれる文字(ひらがな、カタカナ)を使いこなし、書道を通じて表現力を磨いた。

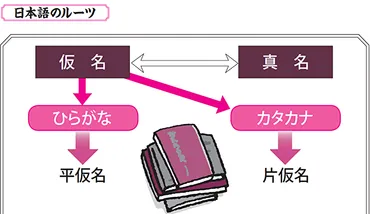

✅ 「仮名」は漢字を基に作られた文字で、もともとは「かりな」と呼ばれていた。反対語は漢字を指す「真名」であり、奈良時代には漢字をそのまま使った「万葉仮名」も存在した。

✅ 『うつほ物語』には、様々な仮名の書体が登場し、その中でも「女手」と呼ばれるものが現在の「平仮名」にあたる。

さらに読む ⇒ラブすぽ出典/画像元: https://love-spo.com/article/kanji002/ひらがなとカタカナが、それぞれ異なる目的で使われ始めたというのは面白いですね。

ひらがなは女性たちの間で、カタカナは学術的な場で使われたという背景も興味深いです。

万葉仮名の使用により日本語の表現は大きく広がりましたが、更に簡略化を求める声から、平安時代にひらがなとカタカナが生まれました。

ひらがなは、万葉仮名の草書体から派生し、主に女性たちの間で日常的な文章に用いられました。

一方、カタカナは、漢字の一部分を簡略化して作られ、主に仏典の注釈や外来語の表記に使用されました。

このように、ひらがなとカタカナは異なる目的と用途で使われ始め、日本語の文字表記は多角的に発展していきました。

まじか!ひらがなって、女の子たちがかわいく文章書くために生まれたんか!カタカナは、なんか堅苦しいイメージあるけど、そういうことやったんやね!

次のページを読む ⇒

滑らかなひらがなと簡略化されたカタカナ。日本語の文字は、歴史と文化を反映し、表現を豊かにする。その成り立ちを学ぶ面白さも。