日本語の文字の歴史!漢字、ひらがな、カタカナの変遷と未来への展望?日本語の文字の起源と発展:万葉仮名から現代の文字体系へ

日本の言葉を彩る文字たちの壮大な物語。漢字伝来から始まった日本語の文字は、万葉仮名、ひらがな、カタカナへと進化し、表現力を豊かにしてきました。それぞれの文字が持つ役割、誕生秘話、そして現代での使われ方を通して、日本語の奥深さを紐解きます。子供たちの学習意欲を刺激する、魅力あふれる文字の世界へ。

文字の形状と用途の多様性

ひらがなの誕生秘話!女性に愛された理由は?

滑らかな形状と、私的な用途に特化していたから。

文字の形状と用途の多様性について見ていきましょう。

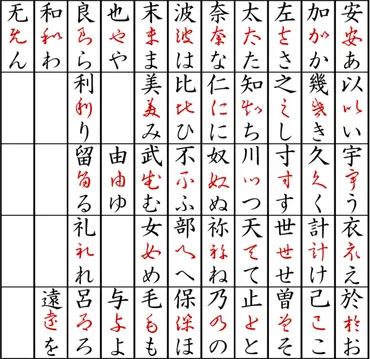

漢字を崩して生まれたひらがな、漢字の一部を簡略化したカタカナ、それぞれの文字が持つ特徴と、使われ方について掘り下げます。

✅ 京都市考古資料館にて、佛教大学二条キャンパスの発掘調査で出土した墨書土器の速報展が開催されます。

✅ 展示品は、藤原良相邸から出土した墨書土器20点で、日本最古級の仮名文字を含むものも公開されます。

✅ 開催期間は平成24年11月30日から12月16日で、開館時間は午前9時から午後5時まで、入場料は無料です。

さらに読む ⇒公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所 » 京都市考古資料館の速報展で『藤原良相邸出土の墨書土器』(最古級の仮名文字を含む)を展示中です。出典/画像元: https://www.kyoto-arc.or.jp/blog/no-category/899.html京都市考古資料館での墨書土器の速報展は、興味深いですね。

当時の人々の文字に対する意識や、文字がどのように使われていたのかを知る貴重な機会になるでしょう。

ひらがなは、漢字を崩して作られたため滑らかな形状を持ち、女性たちの間で日記などの私的な文章に利用され、消費される文字としての側面も持っていました。

2014年には、京都の藤原良相邸跡から、宴会で使用された土器に書かれた平仮名が発見され、その用途が裏付けられました。

一方、カタカナは、漢字の一部を簡略化したもので、漢文の読み解きや、外来語の表記に用いられました。

これらの文字は、様々な書体を生み出し、書道芸術としても発展しました。

あらまあ!墨書土器ですって?まあ、ワタクシも昔は書道家を目指しておりましたからのう。文字の形には、その時代の息吹が宿るものじゃよ!

多様な文字体系と現代の日本語

日本語、4つの文字体系で表現力UP!何が違う?

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字!

現代の日本語における文字体系と、それら文字が担う役割について見ていきます。

日本語教育における文字指導のポイントや、多様な文字を使いこなすことの重要性について解説します。

公開日:2018/05/28

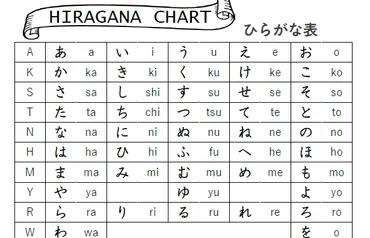

✅ 日本語教育におけるひらがな指導では、教科書の五十音図のフォントが学習に適しているか確認し、必要に応じて別途プリントを用意することが重要。

✅ 配布するひらがな表は教科書体で作成し、濁音や拗音を含めて1枚にまとめることで、学習者がいつでもどこでも確認できるように工夫する。

✅ 記事では、ひらがな表だけでなく、カタカナ表やフラッシュカードなど、日本語教育に役立つ無料の教材も紹介している。

さらに読む ⇒日本語教師は見た!出典/画像元: https://hire39.com/hiragana日本語の文字体系が、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字の4つから構成されているというのは、改めて考えるとすごいことですね。

それぞれの文字が、異なる役割を果たしていることも興味深いです。

日本語の文字体系は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字の4つから構成され、それぞれが異なる役割を担っています。

漢字は、名詞や動詞など具体的な意味を持つ言葉の表記に用いられ、ひらがなとカタカナは、文法要素や外来語の表記に利用されています。

ローマ字は、日本語の発音をアルファベットで表記する方法です。

これらの文字体系が組み合わさることで、日本語の表現は豊かになり、複雑なニュアンスを伝えることが可能になりました。

また、日本語の文字の成り立ちについて子供が疑問を持つこと、それを調べることによって学習意欲が向上することも重要であると述べられています。

日本語って、ほんま複雑やん!でも、それぞれの文字に役割があって、使い分けることで表現が豊かになるって、ちょっとカッコええやん!

文字の使い分けと日本語の未来

日本語の多様性を生み出す秘訣とは?

漢字・ひらがな・カタカナの使い分け。

日本語の未来を考える上で、文字の使い分けと多様性は重要な要素です。

ひらがなとカタカナが両立している理由や、現代社会における文字の役割について考察します。

✅ 縄文人は、南(九州方面)と北(北海道方面)からの人々の流入が混ざり合って形成された集団であり、DNA分析の結果からもそのことが裏付けられている。

✅ 最終氷期最盛期(LGM)にシベリアから日本列島に人々が流入し、先進的な文化も伝わったことが、縄文人の形成に大きく影響している。

✅ 縄文人のDNAは、黄河流域やアムール川流域の古代人、マレーシアやラオスの古代人、そしてアンダマン諸島の人々との関連性を示しており、縄文人の起源を探るには、これらの地域を含めた広範な視点が必要である。

さらに読む ⇒日本語の意外な歴史出典/画像元: http://www.jojikanehira.com/archives/13864894.htmlひらがなとカタカナが、それぞれの歴史的背景と目的を持って使われてきたというのは、興味深いですね。

日本語の表現の豊かさは、これらの文字の使い分けによって支えられていると言えるでしょう。

日本語は、漢字・ひらがな・カタカナを併用する独特の言語体系を持っており、その理由には歴史的な背景があります。

ひらがなとカタカナが両立しているのは、それぞれの誕生と使用目的が異なっていたからです。

ひらがなは万葉仮名を簡略化したもので、女性や日常的な文章で用いられ、カタカナは漢文の理解を助けるために用いられました。

戦前にはカタカナが主流でしたが、戦後、公文書のイメージ払拭のため平仮名が重視されるようになりました。

これらの文字の使い分けは、日本語の表現を豊かにし、多様な文化を育む上で重要な役割を果たしています。

日本語って、なんでこんなに色々文字あるんやろ?でも、使い分けることで、なんかオシャレになったり、伝わりやすくなったりするんやろ?すごいね!

日本語の文字の歴史を振り返り、それぞれの文字が持つ役割と、現代社会における重要性を再認識しました。

日本語の豊かさを支える文字の多様性は、未来へと繋がっていくでしょう。

💡 漢字、ひらがな、カタカナの起源と発展について理解を深め、それぞれの文字が日本語表現にどのように貢献してきたのかを学びました。

💡 文字の使い分けが、日本語の表現を豊かにし、多様な文化を育む上で重要な役割を果たしていることを認識しました。

💡 現代の日本語における文字体系の重要性と、未来への展望について考察し、日本語の文字の多様性を再認識しました。