原因と要因の違いとは?問題解決とQC活動で使える分析手法を解説?原因と要因の違いを理解する

問題解決のカギは「原因」と「要因」の違いを理解すること! ビジネスシーンで役立つ使い分けを解説。単なる「なぜ?」の繰り返しを超え、組織の仕組みや環境に潜む根本原因を特定せよ。QC活動、法律の条文、そして具体的な事例を通して、真の問題解決に迫る方法を伝授! 再発防止に向けた、具体的なアクションプランを見つけ出そう。

QC活動における要因分析と原因解析

QC活動で問題解決に不可欠な手法とは?

要因分析と原因解析です。

QC活動における要因分析と原因解析の手順を解説します。

問題解決型QCストーリーの実際を見ていきましょう。

公開日:2024/05/29

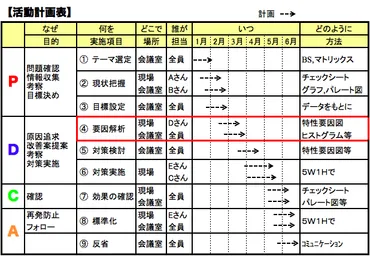

✅ 問題解決型QCストーリーにおける、活動計画の作成(活動スケジュール決定、役割分担、計画書提出)と、QCストーリーの要である要因解析(要因洗い出し、絞り込み、検証)の手順を解説しています。

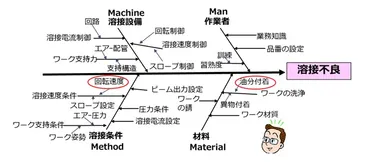

✅ 事例として、自動車部品のロータ&プーリ製造ラインの溶接不良削減をテーマに、QC活動のステップ3、4、5について具体的に説明し、4M(人、機械、材料、方法)を用いた要因の洗い出しや特性要因図を活用した絞り込みなどを紹介しています。

✅ 最終的には、要因解析の結果に基づき、対策の検討と実施(対策立案、評価と絞り込み、実施計画作成、対策実施)へと進む点を説明し、定期的な会議や議事録作成、上司への承認の重要性についても触れています。

さらに読む ⇒アイアール技術者教育研究所出典/画像元: https://engineer-education.com/qc-story_factor-analysis_measures/QC活動のステップを具体的に説明していただいて、非常に分かりやすいですね。

4M分析や特性要因図の活用も、実践的で参考になります。

QC活動における要因分析と原因解析は、問題解決に不可欠な手法です。

要因分析は、問題を引き起こす可能性のある要素を洗い出す段階であり、原因解析は、実際に問題を引き起こしている要素を特定する段階です。

重要なのは、単に多くの要因を列挙するのではなく、「疑わしい要因」を絞り込み、CAPDサイクル(Check Act Plan Do)を繰り返すことです。

なぜなぜ分析は、問題の根本原因を特定するための有効なツールであり、IT業界や建設業界など、幅広い分野で活用されています。

ほほー、QC活動ってのは、まるでわしが若い頃にやった、町内会のゴミ拾いみたいなもんじゃのう。原因を突き止めて、みんなで解決策を考える。ええことじゃ!

なぜなぜ分析と問題解決

問題の根本原因を見抜くには?組織の何を考慮?

仕組みや環境を考慮し、なぜなぜ分析!

なぜなぜ分析と問題解決について、さらに詳しく見ていきましょう。

闇雲に繰り返すだけでは、本当の原因にたどり着けないこともあります。

✅ 工場での品質問題の原因究明に「なぜなぜ分析」が使われるが、闇雲に繰り返すだけでは「本当の原因」にたどり着かず、再発防止策も打てない。

✅ 「なぜなぜ分析」の元祖は大野耐一氏の「トヨタ生産方式」にあるが、当時の技術レベルを考慮したものであり、現在の工場にはそのまま当てはまらない。

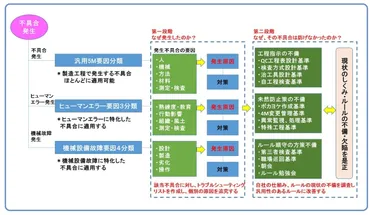

✅ 現場で原因を探るには、技術者が状況を確認し、要因を分類して事実確認を行うなど、問題の種類に応じた適切な方法を用いることが重要である。

さらに読む ⇒ものづくりドットコム - 製造業のプロセス革新、課題解決を支援するWebサイト出典/画像元: https://www.monodukuri.com/gihou/article/1422個人のミスとして片付けるのではなく、組織の仕組みや環境に目を向けるという視点は、非常に重要ですね。

再発防止策を立てる上で、欠かせませんね。

要因分析と原因解析を効果的に行うためには、具体的な事象を設定し、個人のミスとして片付けるのではなく、組織の仕組みや環境に問題がないかを考慮することが重要です。

なぜなぜ分析では、問題に対して「なぜ」を繰り返し問いかけることで、表面的な問題から根本原因へと迫ります。

製造業では、製品のキズによる出荷停止問題など、具体的な事例を通じて、作業ミスだけでなく、運用フローやマニュアル体制といった「仕組みの課題」にまで踏み込み、再発防止策を導き出すことができます。

え、作業ミスのせいやないこともあるってこと? 仕組みが悪いってこともあるってことか! なるほど、奥深いやん!

要因分析と要因解析の相互関係とまとめ

問題解決の鍵?要因解析と要因分析、違いは?

なぜ?と何を?を明らかにする関係。

要因分析と要因解析の相互関係とまとめです。

問題解決におけるそれぞれの役割を確認しましょう。

公開日:2016/01/05

✅ 問題解決において「要因解析」と「要因分析」は重要な手法であり、それぞれ根本原因の特定と目標達成のための戦略策定に用いられる。

✅ 要因解析は「5つのなぜ」や魚の骨図を用いて、問題の根本原因を特定し、要因分析はSWOT分析やPDCAサイクルなどを活用して、目標達成に影響を与える要因を評価し、優先順位を決定する。

✅ 要因とは物事の成立に必要な原因を意味し、要因解析は「ありたい姿と現状の差の原因を突き止めること」、要因分析は「何を優先して対策を講じるべきか」を考える際に役立つ。

さらに読む ⇒和制作所出典/画像元: https://happymakeproject.com/6926/要因解析と要因分析は、問題解決において相互に補完し合う関係にあるんですね。

それぞれの定義を明確にしておくことが大切ですね。

要因解析は「なぜ問題が発生したのか」を明らかにし、要因分析は「何を優先して対策を講じるべきか」を考えるものであり、問題解決において互いに補完し合う関係にあります。

要因は「物事の成立に必要な原因」であり、「原因」や「誘因」とは異なるニュアンスを持ちます。

類義語としては、「理由」などがあります。

ビジネスシーンでは、プロジェクトの遅延について「原因」と断定すると、他の要素を無視した印象を与える可能性があるため、文脈や相手の意図を考慮して言葉を使い分ける必要があります。

原因と要因の違い、よーやく分かってきたと!問題解決に役立つってことやけん、俺も頑張ろーっと!

原因と要因の違いについて、理解を深めることができました。

今後の問題解決に役立てていきたいですね。

💡 問題解決やQC活動において、原因と要因の違いを正しく理解し、使い分けることが重要です。

💡 なぜなぜ分析や特性要因図などの手法を用いて、根本原因を特定する方法を学びました。

💡 法律やビジネスシーンでの言葉の使い分けの具体例を通じて、理解を深めました。